|

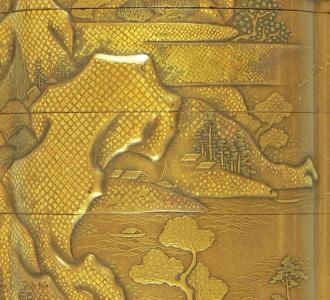

桜紅葉山水蒔絵印籠

(さくらもみじさんすいまきえいんろう)

白井可交斎作 白井可交斎作

製作年代 : 江戸時代後期 製作年代 : 江戸時代後期

天保〜嘉永頃(circ.1850)

法量 : 法量 :

縦96mm×横48mm×厚30mm

鑑賞 : 鑑賞 :

将軍家の印籠蒔絵師、白井可交斎による緻密な金粉溜地肉合研出蒔絵の印籠です。

印籠の両面に春の吉野山と秋の龍田川が描かれています。同作者のほか梶川・平井松花斎など、

徳川将軍家御用であった梶川一門の印籠に

しばしばみられる意匠です。

珊瑚珠の緒締、菊堆朱合子形根付が取り合わされています。

外箱から、水戸徳川家もしくは清水徳川家の伝来品とみられ、

元は徳川将軍家からの拝領品とみられます。

意匠 : 意匠 :

印籠の両面に春の桜が満開の吉野山と吉野川、秋の紅葉が散る龍田川を意匠としています。

同作者で同構図の印籠は根津美術館や東京富士美術館ほか数点があり、

さらに梶川・平井松花斎など、徳川将軍家の御蒔絵師・梶川一門の印籠にも同構図がしばしばみられます。

印籠の両面に春の桜が満開の吉野山と吉野川、秋の紅葉が散る龍田川を意匠としています。

同作者で同構図の印籠は根津美術館や東京富士美術館ほか数点があり、

さらに梶川・平井松花斎など、徳川将軍家の御蒔絵師・梶川一門の印籠にも同構図がしばしばみられます。

形状 : 形状 :

江戸形5段の印籠で、紐通を設け、

天地は甲を高く盛り、格調高く堂々とした形状です。

技法 : 技法 :

・焼金粉溜地に吉野川・龍田川の川の部分は研出蒔絵に、山の部分は高蒔絵にして、

肉合研出蒔絵としています。凸凹したところを滑らかに研ぎ上げた高度な技術を見ることができます。

山や土坡には細かい切金を規則正しく配置し、

蒔絵粉は焼金粉に部分的に青金粉を使い、変化を持たせています。

・焼金粉溜地に吉野川・龍田川の川の部分は研出蒔絵に、山の部分は高蒔絵にして、

肉合研出蒔絵としています。凸凹したところを滑らかに研ぎ上げた高度な技術を見ることができます。

山や土坡には細かい切金を規則正しく配置し、

蒔絵粉は焼金粉に部分的に青金粉を使い、変化を持たせています。

・段の内部は金梨子地で、釦を金地にしています。

作銘 : 作銘 :

底部の右下に「可交斎」の蒔絵銘があります。白井可交斎の銘字としては、かなり控えめな小さな字になっています。

菊堆朱根付 : 菊堆朱根付 :

挽物の合子形根付の表裏に菊を堆朱彫にした根付が附属しています。

無銘ですが制作が優れ、徳川将軍家所用品らしい格調高い入念な作行です。

別の堆朱の印籠と揃いで作られていたものが、将軍家の好みで付け替えられた可能性が高いと考えられます。

そうしたことは将軍家や大名家で頻繁に行われていました。

附属品 : 附属品 :

珊瑚珠の緒締と菊堆朱根付が当初から附属しています。

珊瑚珠の緒締と菊堆朱根付が当初から附属しています。

桐製印籠蓋造の外箱は、仕切りで印籠・緒締・根付と3室に分かれた珍しい構造で(普通は印籠と根付の2室です)、

内側に和紙が貼られています。

蓋甲に「松桜山水」の墨書があります。蓋裏と底に「四」との墨書があり、

蓋裏の「四」の上に朱で「九」と書かれ、蓋甲に朱で「九」と書かれています。

元は印籠の蔵品番号4号だったものが、蔵改めで9号になったようです。

この特殊な箱の仕様から、御三家の水戸徳川家、もしくは御三卿の清水徳川家の伝来品とみられます。

根付や緒締も、いかにも徳川将軍家からの拝領品といった様子がみられます。

伝来 : 伝来 :

国内に伝来し、2023年に都内で出現しました。

2023年から25年にかけて、この特殊な箱に入った印籠類がいくつか市場に登場しています。

↑先頭に戻る

瀟湘八景蒔絵印籠 (しょうしょうはっけいまきえいんろう)

白井可交斎作 白井可交斎作

製作年代 : 江戸時代後期 製作年代 : 江戸時代後期

天保〜嘉永頃(circ.1850)

法量 : 法量 :

縦96mm

×横48mm×厚30mm

鑑賞 : 鑑賞 :

将軍家の印籠蒔絵師、白井可交斎による緻密な金粉溜地高蒔絵の印籠です。

中国の景勝地として知られる洞庭湖付近の8つの名所「瀟湘八景」を画題にしています。

江戸形の印籠に、漢画風の高蒔絵としており、フォーマルな大名道具らしい豪奢で堂々とした作品です。

緒締は珊瑚珠、根付は瀧山水蒔絵根付が取合わされています。

意匠 : 意匠 :

狩野風の「瀟湘八景図」を意匠としています。

瀟湘八景とは、中国湖南省の名所で、

平沙落雁(へいさ らくがん)

煙寺晩鐘(えんじ ばんしょう)

江天暮雪(こうてん ぼせつ)

漁村夕照(ぎょそん せきしょう)

洞庭秋月(どうてい しゅうげつ)

瀟湘夜雨(しょうしょう やう)

遠浦帰帆(おんぽ きはん)

山市晴嵐(さんし せいらん)

の八景です。表裏に4景ずつ描かれています。

・平沙落雁では5羽の雁が舞い降りています。

・平沙落雁では5羽の雁が舞い降りています。

・烟寺晩鐘では、山の間に堂塔が描かれています。

・江天暮雪では雪山が描かれています。

・漁村夕照では5軒の家と干網、2艘の釣舟で漁村を表しています。

・洞庭秋月は洞庭湖の上に冴える秋月ですが、なぜか月がありません。

あるいは緒締か根付を月に見立てていたのかもしれません。

・瀟湘夜雨では瀟水と湘水の合流するあたりに降る夜の雨で、斜めの線で夜雨が表現されています。

・瀟湘夜雨では瀟水と湘水の合流するあたりに降る夜の雨で、斜めの線で夜雨が表現されています。

・遠浦帰帆は湘江沿岸で舟が遠方より戻る景色で、帆掛船が2隻描かれています。

・山市晴嵐は、山里が山霞に煙って見える風景で、3軒の家が描かれています。

瀟湘八景は中国宋時代から絵画に描かれ、日本でも写され、

近江八景など、日本の名所や、名所図の成立にも影響を与えました。

無銘で同図の印籠(加賀前田家伝来)なども現存しており、梶川一門でいくつか製作していたと考えられます。

形状 : 形状 :

大振りな江戸形5段の印籠で、紐通を設け、

天地は甲を高く盛り、さらに塵居を設けるなど、

格調高く堂々とした形状です。

技法 : 技法 :

焼金粉溜地に高蒔絵として、細かい切金を規則正しく配置しています。

山や雲を立体的に高蒔絵して、凸凹したところを滑らかに研ぎ上げた高度な技術を見ることができます。

蒔絵粉は焼金粉に部分的に青金粉を使い、

江天暮雪に銀粉、銀切金を使って白い雪を表現していますが、現在は酸化して黒化しています。

段の内部は鹿子梨子地です。金梨子地に平目粉を置き平目にした、豪奢なものです。

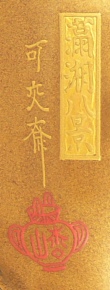

作銘 : 作銘 :

通常「可交斎」銘か「枩山」銘ですが、

この印籠では底の左下に「可交斎」の蒔絵銘に、

朱漆で「枩山」の壺形印を添えています。

さらに右側に画題を示すために、短冊状に金貝を貼り「瀟湘八景」と付描しています。

伝来 : 伝来 :

国内に伝来し、2009年に出現しました。外国で流通した履歴はないようです。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

2007年1月 1日UP

2025年4月15日UP

|

|