柴田 是真

(しばた ぜしん) 1807〜1891 柴田 是真

(しばた ぜしん) 1807〜1891

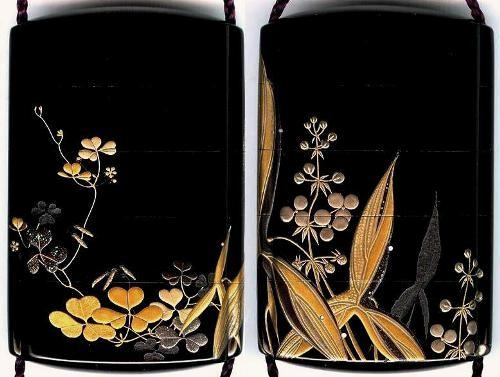

沢瀉片喰蒔絵印籠

(おもだかかたばみまきえいんろう)

柴田是真作 柴田是真作

法量 : 法量 :

縦81mm×横54mm×厚22mm

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期

嘉永〜慶応頃(circ.1860)

鑑賞 : 鑑賞 :

沢瀉・片喰図は柴田是真の典型的なモチーフの一つです。

黒漆の余白をうまく残し、生き生きと伸びやかに描かれています。

大胆な素彫と切金・切貝を置いた緻密な蒔絵という正反対の技が、見事な調和を見せています。

印籠と根付は、作者によって揃えて制作され、珊瑚玉の緒締が取り合わされ、署名した共箱まで付属し、

全体で1つの作品となっています。

江戸時代からそのまま伝わってきたことが察せられる作品で、

19点現存する沢瀉片喰蒔絵印籠の中でも傑出した作品です。

意匠 : 意匠 :

沢瀉・片喰をモチーフにしています。

沢瀉は葉の形が鏃に似ていることから勝軍草ともよばれます。

片喰は生命力が旺盛な雑草で子孫繁栄の象徴とされ、

是真は吉祥文としてこの二つを組み合わせたのでしょう。

この意匠の組み合わせによる是真の印籠は世界各地に19点現存しますが、

一つとして同じ形・同じ構図のものは存在しません。

すべてその都度、印籠の形に合わせて、自ら下絵を描いたのでしょう。

いくつかには共根付が残っていますが、根付は1点を除いて全て片喰です。

そして印籠のモチーフのメインはいつも沢瀉です。

つまり印籠の表と裏で沢瀉・片喰の対となり、

根付と印籠の表側で沢瀉・片喰の対となるよう

意識してデザインされているのです。

形状 : 形状 :

常形の紐通し付、4段の印籠です。是真の印籠下地は作品ごとに少しずつ異なります。

注文者の好みや体格、目的に合わせて、

オーダーメイドにしていたと考えられます。

技法 : 技法 :

・地塗りは、漆黒という言葉がぴったりな深く黒い黒蝋色塗地で、

大きな余白はその美しさを引き立てています。

沢瀉と片喰は薄肉高蒔絵で表しています。

葉の表現には、さまざまな金属粉(焼金粉・青金粉・小判粉・銀粉・赤銅粉・四分一粉)を使い、

さらに素彫で大胆にも刳り貫いているところもあります。

また葉には切金・切貝を整然と緻密に置いたり、

平目粉を蒔いたり、

落ち着いた色合いでしかも単調にならないよう工夫されています。

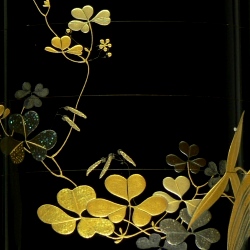

・露の部分は一見すると白蝶貝のように見えますが、

これはガラス玉です。

錐のようなもので穴を開け、象嵌したのでしょう。

合理的な方法で最大の効果を狙うのが是真という人です。

是真の代表作「百善香籠蒔絵印籠」でも同じガラス玉が使われています。

・露の部分は一見すると白蝶貝のように見えますが、

これはガラス玉です。

錐のようなもので穴を開け、象嵌したのでしょう。

合理的な方法で最大の効果を狙うのが是真という人です。

是真の代表作「百善香籠蒔絵印籠」でも同じガラス玉が使われています。

・ところどころに揮われる片切彫や毛彫の冴えは、

実に素晴らしいものです。沢瀉や片喰の葉を思い切って、

深く彫り込んでいるところもあります。

彫った底も同じ黒漆になっており、

下地から十分乾かしながら、何層も塗り重ねたことがわかります。

・中は金梨子地になっています。

・中は金梨子地になっています。

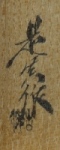

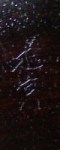

作銘 : 作銘 :

印籠の底には「是真」の片切彫銘があります。

根付にも木地に直接「是真」と片切彫銘を入れています。

共箱 : 共箱 :

柴田是真は幕末の人ですから、多くの作品は共箱で作ったようでした。

ところが外国人が好み、大部分が外国に渡ったため、

共箱のほとんどが失われました。

特に印籠の共箱は国内でも失われやすい傾向にあります。

この印籠には共箱が付属し、

「是真作」の墨書と「古満」の黒文方形印が捺されています。

柴田是真作「沢瀉蒔絵印籠」(佐野美術館蔵)

共箱の筆跡とほとんど同じです。

また2011年に発見された別の1点の共箱には嘉永3年に「御領主拝領」とあるので、

これらは注文品というより、幕末に大名・富豪を得意先とした高級袋物商の人気ブランド商品

であったと推測されます。現存する19点の片喰沢瀉蒔絵印籠で共箱が附属するのは国内に現存するこれら3点のみです。

また2011年に発見された別の1点の共箱には嘉永3年に「御領主拝領」とあるので、

これらは注文品というより、幕末に大名・富豪を得意先とした高級袋物商の人気ブランド商品

であったと推測されます。現存する19点の片喰沢瀉蒔絵印籠で共箱が附属するのは国内に現存するこれら3点のみです。

伝来 : 伝来 :

伝来は不明です。海外に渡った記録はなく、

国内に伝来してきたようです。

通常、是真の共箱には、後に子孫や門人が極書をしています。

本作にはそれがないことから、製作以来、

長らく秘蔵されてきたであろうことは察せられます。

伝来は不明です。海外に渡った記録はなく、

国内に伝来してきたようです。

通常、是真の共箱には、後に子孫や門人が極書をしています。

本作にはそれがないことから、製作以来、

長らく秘蔵されてきたであろうことは察せられます。

展観履歴 : 展観履歴 :

2007 柴田是真生誕二百年展

2012 根津美術館「ZESHIN」展

2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展

2020 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」展

2022 国立能楽堂資料展示室「柴田是真と能楽 江戸庶民の視座」展

↑先頭に戻る

青海波貝尽蒔絵硯箱

(せいがいはにかいづくしまきえすずりばこ)

柴田是真作 柴田是真作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期 安政〜文久頃(circ.1860)

法量 : 法量 :

縦297mm×横172mm×高40mm

鑑賞 : 鑑賞 :

柴田是真が発明した青銅塗、元禄以来断絶していた製法を復興した青海波塗、

そして緻密な貝尽し蒔絵となっています。

是真の特長が顕著に表れ、制作も優れ、見所が満載な超一級の傑作です。

意匠 : 意匠 :

波打ち際に岩や藻、いろいろな種類の貝を散らしています。

この貝はよく見ると、いくつかの中に唐花文・七宝文・雪華文などが散らされ、

吉祥文であることを暗示しています。つまり正しく「海の幸」です。

そしてまた是真は、この構図・意匠を引き伸ばして、高さ三尺の袋戸にも試みています。

その袋戸は『是真翁画鑑』に所載で、当時は、幕末にうなぎ小料理店を開業した、

別所金七こと「竹葉亭」の所蔵でしたが、その後売立られ、現所在は不明です。

硯箱の見込みと見返しは淡梨子地で模様はなく、

見返しにはあえて、印象的な作銘だけがあります。

形状 : 形状 :

青海波塗・青銅塗など、それまでにない技法を駆使しているため、

箱全体もあえて旧来の伝統にとらわれない形状としています。

箱は隅切りという八角形になっており、木地は厚く頑丈で、

全体的に平たく、どっしりとした感を与えます。

硯・水滴・印肉入は底板に落とし込むようになっています。水滴と印肉入は素銅地に金鍍金の無地です。

維新以前の是真の硯箱の水滴は、皆この程度の粗末なものです。

蓋はあえて、格式の低い桟蓋として、ゆるく大きな面を取っています。

大面取り・桟蓋の平硯箱は古満巨柳も制作しており、

こうした伝統にとらわれない斬新なところが、

江戸後期古満派の特長となっています。

技法 : 技法 :

・ 青海波塗りは元禄時代に青海勘七が発明した変わり塗りでしたが、

江戸ではその技法は百年以上も断絶していました。

是真は弘化年間に幕府御用達商人松本兵四郎から

脇差の鞘にこの塗りをすることを依頼されました。

そこで是真は高弟の池田泰真

とともに研究し、

2〜3年の歳月をかけてこの技法を復興したのです。

青海波塗りは、乾きを早く、しかも軟らかくした絞漆を使い、

キザキザと櫛目を付けた箆で伸ばしながら掻きとっていきます。

技法自体は現代でも可能ですが、このような広い面積に破綻なく、

規則正しく波に見えるように描くには、

手が滑らかな波の動きを記憶していなければならないのです。

しかも10分ほどで作業を終えなければ、

固まってしまう失敗が許されない技法です。

また波打ち際では、さざなみの細かい模様

を竹串でひとつずつ付けています。

・ 青海波塗りは元禄時代に青海勘七が発明した変わり塗りでしたが、

江戸ではその技法は百年以上も断絶していました。

是真は弘化年間に幕府御用達商人松本兵四郎から

脇差の鞘にこの塗りをすることを依頼されました。

そこで是真は高弟の池田泰真

とともに研究し、

2〜3年の歳月をかけてこの技法を復興したのです。

青海波塗りは、乾きを早く、しかも軟らかくした絞漆を使い、

キザキザと櫛目を付けた箆で伸ばしながら掻きとっていきます。

技法自体は現代でも可能ですが、このような広い面積に破綻なく、

規則正しく波に見えるように描くには、

手が滑らかな波の動きを記憶していなければならないのです。

しかも10分ほどで作業を終えなければ、

固まってしまう失敗が許されない技法です。

また波打ち際では、さざなみの細かい模様

を竹串でひとつずつ付けています。

さらに側面左肩付近は、身と蓋と別々に作ったにもかかわらず、

青海波の模様が、よく連続するよう配慮されています。

・ 是真は、金銀は貴重で、蒔絵の材料は金銀に限るべきではない、というのが持論でした。

また金銀を多く使ったものは、金銀の目方によって量られるため、

金銀のためにその価値を損うとも考えていました。

そこで金銀を使わない、さまざまな変塗りや蒔絵を発明しました。

また是真は物を粗末にすることを最も嫌ったと伝えられます。

漆は空気中の水分と化合してカサカサに固まります。

当時それらは廃棄物となっていました。

是真はそれを砕いて乾漆粉とし、変わり塗りの材料としていました。

その乾漆粉はこの硯箱でも随所に使われています。

・ 青銅塗りは、袋物商丸屋利兵衛のために是真が発明した変り塗りで、

是真の作品の数割を占めます。

この作品でも地に青銅塗を行っています。作品によっても色合いが違いますが、

この作品では、粉体(炭粉)を雲形に蒔くことによって、

漆が吸いあがり、ざらざらとした石目の模様が生じています。

さらに大小の石黄の顔料を蒔くことによって、

全体で雅味のあるこの青銅塗が形成されています。

この作品では全面に青銅塗りで、底や口縁にまで入念に施されています。

・ 岩の部分は錆漆で高上げし、乾漆粉を使ってゴツゴツとした感じを出し、

茶漆に金粉を蒔いてリアルに表現しています。さらに岩の上の海藻は、

筆致が力強く、まるで岩に載っているかのように仕上がっています。

・ 貝の部分は良い金粉を使い、切金や切貝を置き、

研出蒔絵まで併用した緻密な出来です。

印籠蒔絵師としての腕の見せどころになっています。

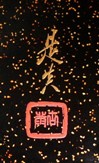

作銘 : 作銘 :

表面の見事さに感動した鑑賞者が蓋を開けると、

そこには模様が一切なく、見返しの左下に銘があるだけですから、

鑑賞者の眼は自然とそこに注がれます。蒔絵銘は上質の丸粉を使い、

丁寧に磨き上げられています。大字で、

しかも非常に強い筆跡で自信に満ちています。

印は「古満」の方形印です。同じ形の印は、

明治6年にウィーン万国博覧会へ出品した「富士田子浦蒔絵額面」でも見られます。

本作では、鮮やかな朱にするために、蒔朱としています。

伝来 : 伝来 :

伝来は不明です。2005年にうぶの状態で発見しましたが、2001年に見たという情報もあります。

いずれにしても、近年までは関東の旧家でひっそりと眠っていたようです

展観履歴 : 展観履歴 :

2007 「柴田是真生誕二百年展」

2008 京都国立博物館「japan 蒔絵」展

2009 サントリー美術館「japan 蒔絵」展

2012 根津美術館「ZESHIN」展

2021 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」

2022 国立能楽堂資料展示室「柴田是真と能楽 江戸庶民の視座」展

2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

2005年11月22日UP

2023年 7月17日更新

|

|