山本 光利 (やまもと みつとし) 1839〜1903 山本 光利 (やまもと みつとし) 1839〜1903

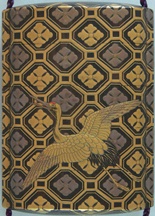

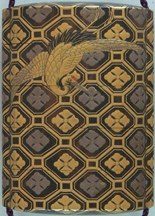

蜀江文瑞鶴蒔絵印籠

(しょっこうもんずいかくまきえいんろう)

山本光利作 山本光利作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期

文久〜慶応頃(1851〜1867)

法量 : 法量 :

縦87mm×横62mm×高24mm

鑑賞 : 鑑賞 :

禁裏蒔絵常職、山本光利による印籠です。

黒柿の木地に、木地蒔絵の手法で蜀江文と瑞鶴文を高蒔絵で表裏に表しています。

金色美しく、格調高く、高貴な雰囲気をかもし出した印籠です。

鶴天の緒締と梅木地亀蒔絵の根付を取り合わせています。

意匠 : 意匠 :

蜀江文と瑞鶴を表した吉祥文です。

蜀江文は蜀江錦に由来するもので、

八角形と四角形を繋いだ連続文様で、

枠内に唐花や菊などを配します。天地はうまく蜀江文を間引いて処理しています。

鶴は両面に配され、舞い降りる鶴と飛び立つ鶴が表されています。

形状 : 形状 :

常形、紐通付の印籠です。天地はゆるく甲を盛っています。

山本光利の印籠は、比較的大ぶりなものが多い傾向が見られます。

技法 : 技法 :

黒柿を刳り抜いた木地の印籠です。立ち上がりと底板は同じ黒柿の別材を嵌めこんでいます。

表面は摺漆で目止めをしてありますが、非常に手際よく木地の上に高上げしています。

蒔絵は焼金粉を基調とし、枠内は1列おきに青金粉で蒔き分けています。

鶴も同様に高蒔絵で羽根は描割で一枚ずつ立体的に作り、付描しています。

焼金粉を基調として、羽根の先には青金粉を蒔き暈しています。

丹頂と舌は朱漆で首の模様と目は黒漆の漆絵です。

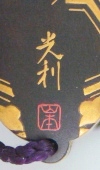

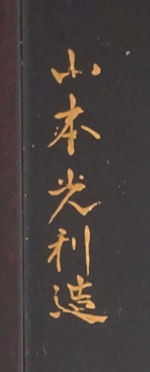

作銘 : 作銘 :

底部の下、中央に「光利」の蒔絵銘と朱漆で「山本」の印を描いています。

伝来 : 伝来 :

国内に伝来し、2010年に新たに確認しました。今回初公開です。

展観履歴 : 展観履歴 :

2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

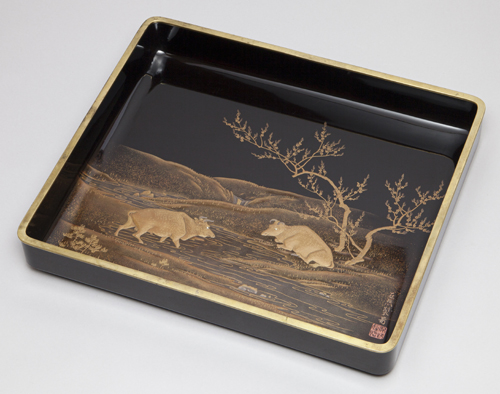

桃林牛蒔絵広蓋

(とうりんうしまきえひろぶた)

山本光利作 原在照下絵 山本光利作 原在照下絵

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期

元治元年(1864)

法量 : 法量 :

縦366mm×横427mm×高64mm

鑑賞 : 鑑賞 :

禁裏蒔絵常職の山本利兵衛の4代・武光とその嫡子・光利の父子が注文を受け、子の光利が実作した広蓋です。

禁裏の御用絵師で原派の三代目・原在照(1813〜1872)の下絵による「桃林牛図」を

肉合研出蒔絵と高蒔絵で表しています。

附属する外箱の墨書から制作年が判明し、制作の事情も垣間見える基準作品です。

意匠 : 意匠 :

「桃林牛図」あるいは「桃林放牛図」として知られる意匠です。

中国で周の武王が殷の紂王を討伐し、

軍用の馬を華山の南方に帰して桃林に牛を放ち、

再び戦をしないことを示した『書経』武成編の故事に基づくものです。

日本ではしばしば画や工芸品の意匠に用いられました。

箱書と下絵銘に原在照の下絵であることが明示されています。

山本光利は原在照下絵の「鷹狩蒔絵文台・硯箱」や「大堰川三舟蒔絵料紙・硯箱」を制作しているので、

本作も実際に下絵の提供を受けたのでしょう。

形状 : 形状 :

長方形角丸で、垂直の高い縁が付いた見込みが深い盆状のもので、広蓋と呼ばれています。

一般的にこのくらいの大きな広蓋は衣類やなどを載せます。

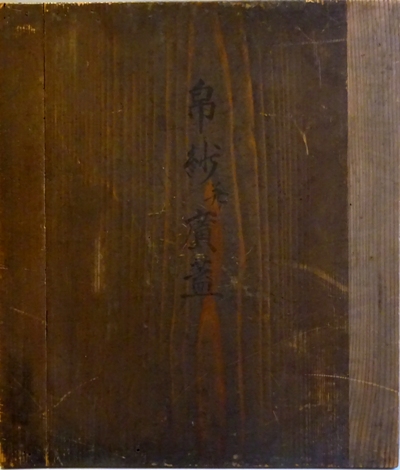

外箱の墨書に「帛紗 並 廣蓋」とあって、袱紗が一緒に収納されていたようなので、

進物などを載せ、上に掛袱紗を掛けて贈答などに用いられていたと考えられます。

技法 : 技法 :

黒蝋色塗地に流水と土坡を肉合研出蒔絵で表し、桃樹と若松、2頭の牛を焼金粉と青金粉の高蒔絵で表しています。

また牛の目には玉眼を象嵌しています。

黒蝋色塗地に流水と土坡を肉合研出蒔絵で表し、桃樹と若松、2頭の牛を焼金粉と青金粉の高蒔絵で表しています。

また牛の目には玉眼を象嵌しています。

縁には金銅製の覆輪を廻らしています。

作銘 : 作銘 :

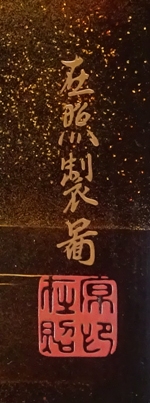

見込みの右下に「在照製圖」と蒔絵で表され、「原在照印」の白文方形印を朱漆で表しています。

見込みの右下に「在照製圖」と蒔絵で表され、「原在照印」の白文方形印を朱漆で表しています。

底の丸い角部分に「山本光利造」の蒔絵銘が隠し銘のように小さくあります。

近世の京漆器で在銘のものは極めて稀です。

原在照 : 原在照 :

原在照は、原在中・原在明と続く原派の3代目。

字は子寫。在照と号し、観瀾、南荊、夕鸞とも号しました。

山科家の雑掌・小林家に生まれ、原在明の婿養子となりました。

原家は春日絵所の株を買って御所の御用を勤め、在照は安政度の御所の造営で障壁画を描き、

明治天皇の即位に際しては「曲水宴図屏風」も描きました。

外箱 : 外箱 :

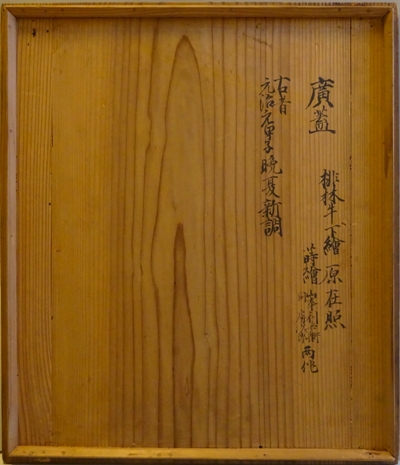

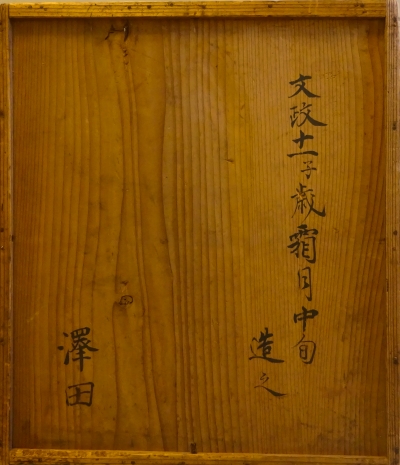

樅製の外箱には、表に「帛紗 並 廣蓋/沢田」、見返しに「廣蓋 桃林牛下繪 原在照/蒔繪 山本利兵衛/同房次郎/両作/右者/元治元甲子晩夏新調」

、底に「文政十一子歳霜月中旬/造之/澤田」との墨書があります。

澤田家は京都の商家とみられ、文政11年(1828)に作らせた広蓋が傷んだものか、

元治元年(1864)にこの古い箱にこの新調した広蓋を収納したようです。

あるいは文政11年の広蓋を山本家に頼んで塗り直したのかもしれません。

箱書にある「山本利兵衛」とは山本利兵衛家4代当主の武光で当時50歳、

「同 房次郎」がその嫡子で後に5代となる光利で当時26歳でした。

このころ武光は病気がちだったので、御所の御用さえ光利が代作をしていました。

この作品も両者に依頼して、親子が合作したように外箱には書いてありますが、

作銘が光利であることからも光利が一人で実作したと考えられます。

箱書にある「山本利兵衛」とは山本利兵衛家4代当主の武光で当時50歳、

「同 房次郎」がその嫡子で後に5代となる光利で当時26歳でした。

このころ武光は病気がちだったので、御所の御用さえ光利が代作をしていました。

この作品も両者に依頼して、親子が合作したように外箱には書いてありますが、

作銘が光利であることからも光利が一人で実作したと考えられます。

伝来 : 伝来 :

国内に伝来し、姫路市内から2022年に新たに出現しました。

展観履歴 : 展観履歴 :

2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

|