|

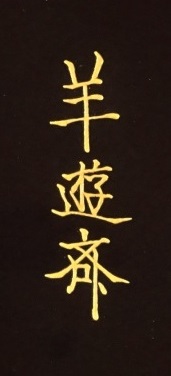

原 羊遊斎 (はら ようゆうさい) 1769〜1845 原 羊遊斎 (はら ようゆうさい) 1769〜1845

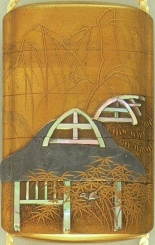

正月蒔絵印籠

(しょうがつまきえいんろう)

原羊遊斎作 原羊遊斎作

製作年代 : 江戸時代後期 製作年代 : 江戸時代後期

天保後期頃(circ.1840)

法量 : 法量 :

縦97mm×横57mm×厚22mm

鑑賞 : 鑑賞 :

原羊遊斎による琳派風印籠の最高傑作で、圧倒的な存在感を見せています。

定家詠花鳥十二ヶ月の光琳屏風に基づき、

酒井抱一が下絵を描いた作品です。

元禄の尾形光琳を思わせながらも、

より華やかで精密な江戸琳派工芸の特長を出しています。

竹に止まる鶯にちなんで、根付には「梅に鶯図」の鏡蓋根付と

大きな珊瑚珠の緒締が取り合わせられています。

意匠 : 意匠 :

藤原定家が詠んだ花と鳥に関する十二ヶ月の和歌(いわゆる定家詠花鳥十二ヶ月)の内、

正月について詠んだ和歌に基づいています。その和歌は

柳 うちなびき 春くる風の 色なれや 日を経てそむる 青柳の糸

鶯 春きては いく日もすぎぬ 朝戸出に 鶯きゐる 窓のむら竹

の2首です※。

これにのっとり、屋根を誇張した田舎屋と柳、窓辺の叢竹、

そして竹に止まる鶯を意匠としています。

製作背景 : 製作背景 :

定家詠花鳥十二ヶ月図の揃印籠は、古河藩主・土井利厚の注文により、

同家所蔵の光琳屏風を原画に抱一が下絵を起こし、

羊遊斎が制作して毎月一本ずつ納品したものです。

それは文化初年のことでした。

この印籠は土井家発注のオリジナルではなく、

天保期にリバイバルしたものと考えられます。

人気があったのでしょう。

デザイン的により洗練され、技術的にはより精巧で華やかになっています。

形状 : 形状 :

昔形、紐通し付き4段の印籠で、原羊遊斎作「雪華文蒔絵印籠」

(重要文化財・古河歴史博物館蔵と永青文庫蔵の2点)

と同じ木型から作られており、ボディーは全く同寸法です。

この寸法の印籠は他にも見られ、いずれも天保年間に制作されたものです。

同じ印籠下地を大量に作らせ、

注文に応じてモチーフを変えて工房で制作していったことが察せられます。

技法 : 技法 :

・ 意匠だけでなく、技法も琳派を意識しています。

屋根には鉛、窓と柱には夜光貝を螺鈿としています。

ぼってりとした鉛の屋根は、

錆と呼ばれる漆と砥粉を混ぜたもので盛り上げ、

鉛の板自体は実は非常に薄いものです。

それは全体を鉛で作ると重くなってしまうからです。

鉛の板自体は実は非常に薄いものです。

それは全体を鉛で作ると重くなってしまうからです。

・ 竹に止まる鶯は金無垢に容彫したものを埋物としています。

定家詠花鳥十二ヶ月では、鳥の存在は花よりも重要なテーマになっており、

鳥を蒔絵ではなく、精緻な金物とすることで鑑賞者の目を引くよう計画されています。

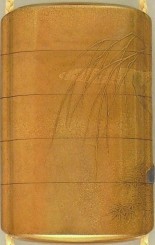

・ 田舎屋の上方には霞があり、裏面へと続いています。

地に蒔いてある金粉溜地の金粉よりもずっと大きい平目粉を蒔き、

同一平面に研出すことによって、この霞はできています。

また同じ平目粉は霞のようにまばらに蒔かれ、全体が鹿子金地になっています。

・ 印籠の段の内部は鹿子梨子地となっています。

普通、上等の印籠では金梨子地としますが、

鹿子梨子地は金梨子地の中に大きく厚い平目粉をまばらに蒔いた、

最も上等な金梨子地です。塗厚の調整は難しく、

使用する金の重量も通常の梨子地の3〜4倍かかり、

特別な注文品であったと考えられます。

底部右下に蒔絵銘があります。羊遊斎の作品では、特別な作品には「更山」印や花押を添えています。印籠の9割以上は「羊遊斎」の三字銘ですが、

この印籠では、印籠としては唯一の「羊遊斎作(花押)」銘になっており、

羊遊斎の自信の表れと考えられます。

伝来 : 伝来 :

江戸・日本橋通一丁目にあった卸銅問屋に伝来し、

1990年に出現しました。それ以前の伝来は不明です。

展観履歴 : 展観履歴 :

1996 徳島市立徳島城博物館「近世御用蒔絵師の系譜」展

1999 五島美術館「羊遊斎」展

2002 国立歴史民俗博物館・岡崎市立美術館「男も女も装身具」展

2005 MOA美術館「光琳デザイン2」展

2008 東京国立博物館「大琳派展」

2011 姫路市立美術館・千葉市美術館・細見美術館

「酒井抱一と江戸琳派の全貌」展

2015 京都国立博物館「琳派誕生400年記念 琳派 京を彩る」展

2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展

2020 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」

2021 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」

2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展

※和歌の現代語訳

柳 風になびき、日ましに濃く染まる青柳の糸は、春の訪れを知らせる風の色なのだろうか。

鶯 春が来て幾夜もすぎないというのに、朝戸を開けて外に出ると窓辺のむら竹に鶯が来てとまっているよ。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

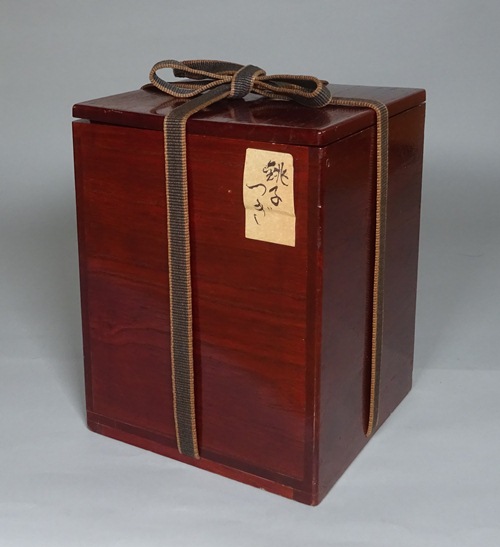

梅蒔絵提銚子

(うめまきえさげちょうし)

原羊遊斎作 酒井抱一下絵 原羊遊斎作 酒井抱一下絵

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代後期 文政頃

法量 : 法量 :

胴径102mm×胴高83mm

鑑賞 : 鑑賞 :

酒井抱一(1761〜1829)の俳句と梅の絵を、原羊遊斎が漆工作品とした提銚子です。

黒蝋色塗地に高蒔絵で表し、銀製の提げ手が付きます。

よく似た作品がMIHO MUSZEUMにも所蔵されています。

意匠 : 意匠 :

片面に「ゆきみぞれ つもりつもりて うめのはな」の俳句があります。

これは俳人としてもしられる酒井抱一の自詠の句です。根岸にある抱一も通った豆腐懐石の

「笹乃雪」には、抱一筆の同じ句の扇面が伝来しています。

片面に「ゆきみぞれ つもりつもりて うめのはな」の俳句があります。

これは俳人としてもしられる酒井抱一の自詠の句です。根岸にある抱一も通った豆腐懐石の

「笹乃雪」には、抱一筆の同じ句の扇面が伝来しています。

反対側の梅の絵と雪が積もった土坡も抱一の下絵で、抱一の

「文詮」の瓢形印を朱漆で表しています。

また同じ句と梅の絵を表した羊遊斎の盃も現存しています。

これには羊遊斎の支援者の一人だった吉村観阿の妻・観勢の箱書があります。

形状 : 形状 :

提銚子あるいは提子(ひさげ)と呼ばれる酒注ぎです。

裾張りの円筒形の容器に注ぎ口と蓋を付けています。

底は三つ足です。提げ手は銀製で、七宝文を象った洒落たものです。

蓋の摘みは銅製銀鍍金で竹を象っています。

技法 : 技法 :

木胎挽物で、注ぎ口と蓋を付けています。

黒蝋色塗で青金粉の肉合研出蒔絵で土坡を表し、梅の花を高蒔絵で表しています。内側も黒漆塗です。

作銘 : 作銘 :

底部中央に「羊遊斎」の蒔絵銘があります。

外箱 : 外箱 :

桐製、四方桟蓋造、掻合塗の外箱が附属しています。

類似作品 : 類似作品 :

MIHO MUSEUMが所蔵する

「花鳥蒔絵正月揃」に、ほぼ同趣の提銚子が附属しています。句や梅の花、蓋甲の梅の花と蕾の配置まで全く同じですが、

雪が積もった土坡がありません。この正月揃は、根津美術館編「抱一と宗雅」(1975年)に掲載されて以降行方不明でしたが、

2023年のMIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展で48年ぶりに出現しました。

他にも現存する可能性があります。

伝来 : 伝来 :

昭和42年(1967)のメモ書きが附属し、「三井家伝来」と書かれています。

2011年に出現しましたが行方不明となり、2018年に再出現しました。

展観履歴 : 展観履歴 :

2021 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

2005年11月12日UP

2023年12月31日展示替

|

|