山本 春正 (やまもと しゅんしょう) 山本 春正 (やまもと しゅんしょう)

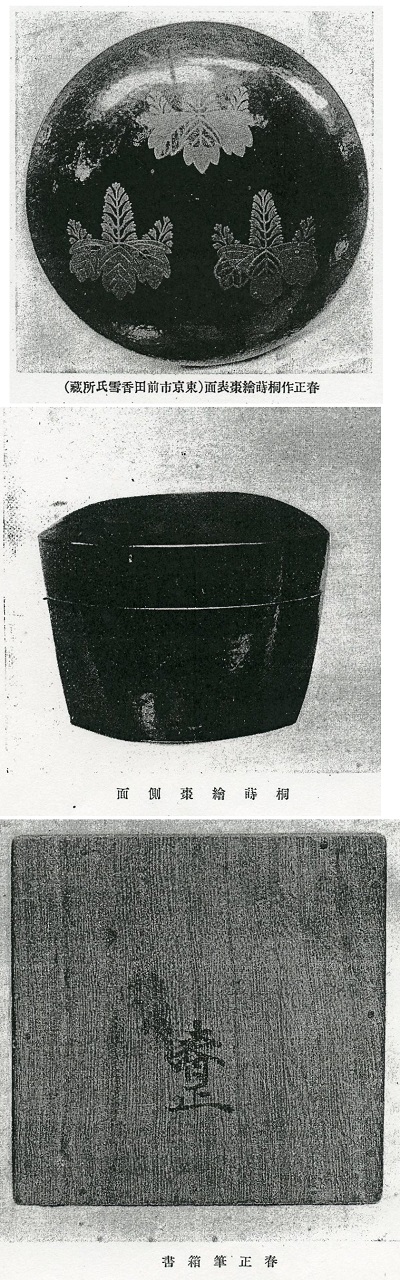

嵯峨桐紋蒔絵吹雪

(さがぎりもんまきえふぶき)

春正(柏木)春継作 春正(柏木)春継作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代中期 宝暦頃

法量 : 法量 :

直系79mm×高78mm

鑑賞 : 鑑賞 :

山本春正家4代の春継作と考えられる吹雪です。一般に、茶道具界で山本春正作とされる棗は、

吹雪や中次の全体に蒔絵や研出蒔絵で表したものです。

無銘のものが多い中で、

作者の箱書がしっかりとあるものです。

山本春正家4代の春継作と考えられる吹雪です。一般に、茶道具界で山本春正作とされる棗は、

吹雪や中次の全体に蒔絵や研出蒔絵で表したものです。

無銘のものが多い中で、

作者の箱書がしっかりとあるものです。

意匠 : 意匠 :

花の蕾がたくさんある桐紋は、嵯峨桐紋と呼ばれています。嵯峨金襴の模様として有名です。

形状 : 形状 :

蓋甲を平にし、上下の角を面取りした吹雪と呼ばれる茶器です。

技法 : 技法 :

・黒蝋色塗池に高蒔絵で嵯峨桐紋を表しています。

桐紋の葉の葉脈は描割りとしています。内側も黒蝋色塗です。

共箱 : 共箱 :

桐製四方桟蓋造の共箱に収められています。蓋甲には「吹雪/桐蒔絵」と墨書があり、

身の底には「春正」の墨書に印文が細かい黒文方形印が捺されています。

この黒印は、池田巌著『替茶器』に掲載されている宝暦8年紀の

「七宝文蒔絵棗」や、前田香雪「蒔繪師山本春正傅」(『建築工芸叢誌』第2期21)

に掲載される「桐紋蒔絵茶器」と共通するものです。墨書の筆跡にも特徴があります。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

梅蒔絵八角食籠

(うめまきえはっかくじきろう)

春正正令作 春正正令作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代中期 天明・寛政頃

法量 : 法量 :

縦169mm×横169mm×高100mm

鑑賞 : 鑑賞 :

山本春正家5代の正令作と考えられる八角食籠です。黒蝋色塗地に研出蒔絵と高蒔絵で

梅花を散らしています。

山本春正家5代の正令作と考えられる八角食籠です。黒蝋色塗地に研出蒔絵と高蒔絵で

梅花を散らしています。

共箱が附属し、春正正令在銘の「光琳松蒔絵盃」と共通する独特の筆跡の落款があります。

意匠 : 意匠 :

梅の花を表・裏・横、さらに蕾まで、様々な姿で散らしています。

形状 : 形状 :

低い台が付いた小ぶりな八角形の食籠で、蓋甲の天板を一段上げた凝った造りです。

合口は印籠蓋造で玉縁を廻らし、立上りに懸子が収まるようになっています。

技法 : 技法 :

・黒蝋色塗池に研出蒔絵と高蒔絵で表しています。研出蒔絵のものは、銀粉と青金粉で花びらを交互に表し、愕と茎が焼金粉銀粉です。

高蒔絵ののもは、すべて焼金粉で花びらの重なりを描割で表しています。蕊の付描はいずれも焼金粉です。

・黒蝋色塗池に研出蒔絵と高蒔絵で表しています。研出蒔絵のものは、銀粉と青金粉で花びらを交互に表し、愕と茎が焼金粉銀粉です。

高蒔絵ののもは、すべて焼金粉で花びらの重なりを描割で表しています。蕊の付描はいずれも焼金粉です。

・内側と懸子はすべて黒蝋色塗で、釦と立ち上がりは錫溜地としています。

共箱 : 共箱 :

桐製印籠蓋造の共箱に収められています。蓋甲には「時代梅研出/八角食籠」と墨書があり、

左下に「春正」の墨書に「正令」の黒文方形印が捺されています。

この筆跡は、「春正正令画」と在銘の「光琳松蒔絵盃」の共箱に記された筆跡と非常に似たもので、

また「正令」印は後代に比べて印付が良いため、春正正令の落款と考えられます。

桐製印籠蓋造の共箱に収められています。蓋甲には「時代梅研出/八角食籠」と墨書があり、

左下に「春正」の墨書に「正令」の黒文方形印が捺されています。

この筆跡は、「春正正令画」と在銘の「光琳松蒔絵盃」の共箱に記された筆跡と非常に似たもので、

また「正令」印は後代に比べて印付が良いため、春正正令の落款と考えられます。

伝来 : 伝来 :

不明です。2019年に国内で見つかりました。

作者について知る⇒

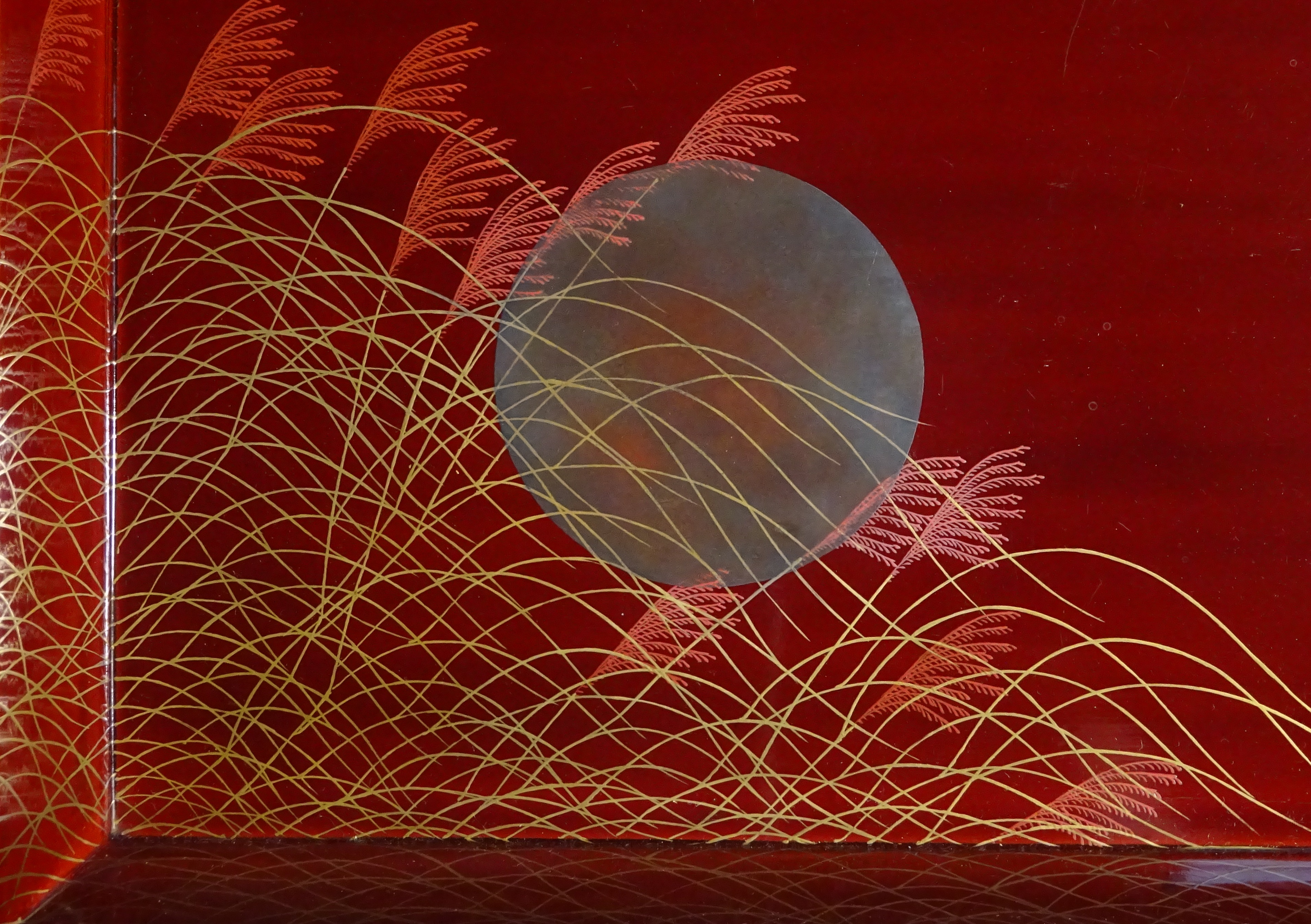

武蔵野蒔絵長硯蓋

(むさしのまきえながすずりぶた)

春正正之作 春正正之作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代後期 文化文政頃

法量 : 法量 :

縦279mm×横409mm×高28mm

鑑賞 : 鑑賞 :

春正家6代の正之作と考えられる長硯蓋です。薄野に月の意匠は武蔵野と呼ばれています。

朱溜塗に月、薄を平蒔絵で表したものです。武蔵野図は武蔵野が広く「見尽くせぬ」から「飲み尽くせぬ」にかけて

盃等酒器に多くみられる意匠で、酒宴盆として使ったのでしょう。

春正家6代の正之作と考えられる長硯蓋です。薄野に月の意匠は武蔵野と呼ばれています。

朱溜塗に月、薄を平蒔絵で表したものです。武蔵野図は武蔵野が広く「見尽くせぬ」から「飲み尽くせぬ」にかけて

盃等酒器に多くみられる意匠で、酒宴盆として使ったのでしょう。

同人作で同趣の薄を描いた膳や椀などが他にもいくつか現存しています。

意匠 : 意匠 :

薄野の図に月が入る武蔵野図で、俗謡に「武蔵野は月の入るべき山もなし、草より出でて草にこそ入れ」

をそのまま表したものです。右側の余白がそのまま武蔵野の広さと余韻を表しています。

形状 : 形状 :

長方形で斜めの縁が付いた盆です。

技法 : 技法 :

・朱溜塗地に月を銀の平蒔絵で、薄を金の平蒔絵で表し、薄の穂は朱漆で表しています。

外箱 : 外箱 :

・外箱は樅製桟蓋造で、蓋表に「武蔵野蒔繪/長硯蓋」と墨書があり、

左下に「春正」の墨書に「正令」の黒文方形印があります。独特な筆跡と印付きの具合から、

春正6代正之の署名と考えられます。

伝来 : 伝来 :

不明です。2015年に国内で見つかりました。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

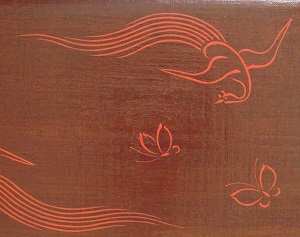

蝶鳥漆絵弁当箱

(ちょうとりうるしえべんとうばこ)

山本(春正)正徳作 山本(春正)正徳作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期 慶應3年(1867)

法量 : 法量 :

縦126mm×横199mm

×高260mm

鑑賞 : 鑑賞 :

山本春正の膳具類は、ほとんどが箱書のみで、作銘がありません。

しかし7代正徳の作品中には、僅かに作銘があるものがあります。

その中でも、年齢・別号・諱が添えられた、資料性の高い基準作品となるものです。

この弁当箱は、手際の良い流麗な漆絵が施された洒脱な作品で、外箱は

そのまま遊山に持ち出せるよう、提げ手が付いています。

意匠 : 意匠 :

弁当箱の蓋甲、側面に草体の蝶・鳥文が流麗に散らされています。

また、小さな絵替わりの木皿が5枚附属しています。正月と四季を表すと考えられ、根引松(正月)、

蕨(春)、木立に杜鵑(夏)、月雲に雁金(秋)、氷の梅(冬)が表されています。

形状 : 形状 :

重箱は桟蓋造で、長方形2段が1つと、正方形2段が1つ、正方形1段の深いものが1つ収められています。蓋は正方形が2枚と長方形が1枚です。

長方形1段の上に正方形2段のものを重ねられるようにもなっており、機知に富んでいます。

下段の引出しには5枚の小さな木皿が収められます。

外箱は弁当箱の外枠を兼ねたもので、挿蓋造になっていおり、提げ手があって遊山にそのまま持ち出せます。

重箱は桟蓋造で、長方形2段が1つと、正方形2段が1つ、正方形1段の深いものが1つ収められています。蓋は正方形が2枚と長方形が1枚です。

長方形1段の上に正方形2段のものを重ねられるようにもなっており、機知に富んでいます。

下段の引出しには5枚の小さな木皿が収められます。

外箱は弁当箱の外枠を兼ねたもので、挿蓋造になっていおり、提げ手があって遊山にそのまま持ち出せます。

技法 : 技法 :

・重箱は極めて薄い素地を組んで外側を布目張潤塗地とし、朱漆で蝶鳥文の漆絵としています。

箱の内部と底は黒漆の塗立です。

・木皿は轆轤引きして木地溜塗とし、黒漆の漆絵で描いています。

外箱 : 外箱 :

外箱は桐製挿蓋造で、蓋表に「蝶鳥画/弁当箱」と墨書があり、

左下に「春正」の墨書に「正令」の黒文方形印があります。

墨書の上から明るい黄春慶塗に仕立てられています。

背面には弁当箱や引出を指で押し出すために孔が空けられています。

またそのまま遊山に持ち出せるよう上部に素銅の提げ手が付けられています。

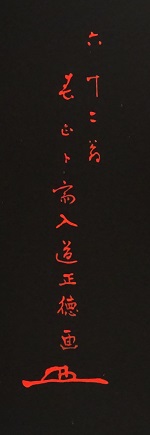

作銘 : 作銘 :

長方形2段の重箱の蓋裏に朱漆で「六十二翁/春正卜斎入道正徳画(花押)」と作銘があり、

木皿の1枚(根引松)には黒漆で「卜斎画(花押)」と作銘があります。

「六十二翁」の年齢、剃髪した後の「卜斎入道」の号、

諱の「正徳」も添えられた資料性が高い作銘です。

外箱には独特な筆跡の「春正」の墨書と「正令」の黒文方形印が捺されています。

伝来 : 伝来 :

不明です。2015年に国内で見つかりました。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

桜柳蒔絵硯箱

(さくらやなぎまきえすずりばこ)

山本春正作 山本春正作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代中期(circa 1770)

法量 : 法量 :

縦231mm×横213mm×高43mm

鑑賞 : 鑑賞 :

京都の伝説的な研出蒔絵の名工、山本春正の後代が作ったと考えられる硯箱です。

漆黒の地に繊細・鮮麗な研出蒔絵と平蒔絵で表した作品で、「春正蒔絵」と呼ばれるものの典型です。

意匠 : 意匠 :

山桜と風に吹かれる柳を意匠としており、見返しと見込みには、大きな満月と散る桜の意匠としています。

桜と柳を組合せたのは、能〈西行桜〉の詞章の一節

「見渡せば、柳桜をこき交ぜて、都は春の錦、燦爛たり」に由来したものと考えられます。

山桜と風に吹かれる柳を意匠としており、見返しと見込みには、大きな満月と散る桜の意匠としています。

桜と柳を組合せたのは、能〈西行桜〉の詞章の一節

「見渡せば、柳桜をこき交ぜて、都は春の錦、燦爛たり」に由来したものと考えられます。

形状 : 形状 :

長方形被蓋造で、平面の角を面を取り、蓋の角も面を取っています。

見込みには左の下水板に銀製の水滴と硯石を置き、右側に掛子を置いています。

技法 : 技法 :

・黒蝋色塗池に濃淡を付けて梨子地粉を蒔き、焼金粉、青金粉、銀粉を使った研出蒔絵、

平蒔絵で繊細緻密に表しています。

山桜の葉には朱を使い、幹には切金を置いています。

また桜の花は銀粉を用い、柳の枝は焼金と青金を蒔き分けて遠近感を出しています。

・黒蝋色塗池に濃淡を付けて梨子地粉を蒔き、焼金粉、青金粉、銀粉を使った研出蒔絵、

平蒔絵で繊細緻密に表しています。

山桜の葉には朱を使い、幹には切金を置いています。

また桜の花は銀粉を用い、柳の枝は焼金と青金を蒔き分けて遠近感を出しています。

・見返しの月には銀板を貼っています。

・見込みには銀磨地長方形角丸の水滴を置き、長方形の硯石を据えています。

作銘 : 作銘 :

見返し左下に極めて小さく金蒔で「春正」と朱漆で「正景」の朱文方形印が研出蒔絵で表されています。

同様な印銘は「菊壽蒔絵印籠」が確認されています。

京都油小路押小路下ル町に住んで春正次郎兵衛あるいは安兵衛と称した家の後代の作品とみられます。

伝来 : 伝来 :

不明です。2013年に国内で見つかりました。

展観履歴 : 展観履歴 :

2020 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」展

2021 国立能楽堂資料展示室「日本人と自然 能楽と日本美術」展

2023 MIHO MUSEUM「蒔絵百花繚乱」展

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

|