豊川 楊溪(とよかわ ようけい)初代 ?〜1842

豊川 楊溪(とよかわ ようけい)初代 ?〜1842

福禄壽鶴蒔絵印籠

(ふくろくじゅにつるまきえいんろう)

豊川楊溪(初代)作 豊川楊溪(初代)作

狩野養信下絵

法量 : 法量 :

縦94mm×横47mm×厚26mm

製作年代 : 製作年代 :

江戸後期 文化7年(1810)

〜11年(1814)頃

鑑賞 : 鑑賞 :

徳川将軍家の奥絵師筆頭・狩野養信(1796-1846)の下絵によって初代・豊川楊溪(?〜1842)が作った印籠であり、徳川将軍家の所用品と考えられます。

豊川家に残された「印籠下画帳」に下絵が残っています。

表に福禄壽、裏に鶴で、高蒔絵が見事です。緒締に珊瑚珠、根付に蒔絵の桃根付を取り合わせています。

アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー

と、ウイリアム.F.デュポンの旧蔵を経てきた名品です。

意匠 : 意匠 :

狩野晴川院養信がまだ部屋住みで絵師見習だったころに描いた「福禄壽に鶴図」の印籠下絵に基づいています。

この下絵は豊川家に代々伝えられた「印籠下画帖」に貼りこまれており、「玉川斎」の署名があります。

表の杖を持った福禄壽の傍らには蓑亀を配し、裏には二羽の鶴を配しています。下絵の写真は英文誌”DARUMA”16号(1997年)に掲載しています。実作に際して、下絵にはなかった吹雪を降らせ、「玉川斎」の下絵銘は書かれませんでした。

狩野晴川院養信がまだ部屋住みで絵師見習だったころに描いた「福禄壽に鶴図」の印籠下絵に基づいています。

この下絵は豊川家に代々伝えられた「印籠下画帖」に貼りこまれており、「玉川斎」の署名があります。

表の杖を持った福禄壽の傍らには蓑亀を配し、裏には二羽の鶴を配しています。下絵の写真は英文誌”DARUMA”16号(1997年)に掲載しています。実作に際して、下絵にはなかった吹雪を降らせ、「玉川斎」の下絵銘は書かれませんでした。

狩野養信 : 狩野養信 :

狩野養信は、木挽町狩野家の当主で幕府の絵師の総帥です。

初め玉川を号し、文化7年(1810)から父・伊川院栄信の見習を始めましたが、文化11年(1814)

に12代将軍・徳川家慶の世子・竹千代が没して玉樹院と謚されたため、「玉」の字を憚って「晴川」と改名し、後に法眼また法印に進みました。

江戸城障壁画の総指揮をとったことや、「公用日記」を遺したことで有名です。

狩野養信は、木挽町狩野家の当主で幕府の絵師の総帥です。

初め玉川を号し、文化7年(1810)から父・伊川院栄信の見習を始めましたが、文化11年(1814)

に12代将軍・徳川家慶の世子・竹千代が没して玉樹院と謚されたため、「玉」の字を憚って「晴川」と改名し、後に法眼また法印に進みました。

江戸城障壁画の総指揮をとったことや、「公用日記」を遺したことで有名です。

形状 : 形状 :

江戸形、5段の格調高い形状です。天地は高く甲を盛っています。

2代楊溪の印籠に比べて素地が薄く軽く作られています。

技法 : 技法 :

・金粉溜地に高蒔絵で福禄壽の肉取りが非常に見事です。0.6mmの高上げをしていますが、

もっと上がっているように見えます。高蒔絵の高上げには銀粉が使われています。

着衣の模様など非常に緻密です。青金粉や銀粉、朱漆も使われています。

そして福禄壽の目には玉眼が象嵌されています。裏の鶴も見事です。

羽根はうあいとなり、鶴の首の黒い部分には、

潤の漆で毛並みが描き込まれています。

尾羽は錫粉、銀粉そして先が黒漆と段階的に描かれています。赤銅粉蒔絵の爪は鋭さにも驚かされます。

・内部は金梨子地で、釦は金地です。

・内部は金梨子地で、釦は金地です。

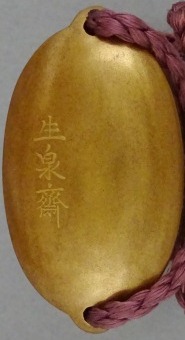

作銘 : 作銘 :

底部の左に「生泉斎」の蒔絵銘があります。

「生泉斎」銘は初代の豊川楊溪が稀に使用した別号と考えられます。

豊川家に伝えられた「印籠下画帳」には、「生泉斎」の銘が入った

秋草蒔絵の聞香炉の完成縮図も張り込まれています。

伝来 : 伝来 :

印籠の蓋裏に「HOH」のコレクション・シールがあり、

「336 SeiSenSAi Date 1700」とペン書きされています。

このシールは、アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー

のものです。

ハヴマイヤー夫妻はアメリカで最初に印象派のコレクションを築いたことで知られます。

そのコレクションは夫人によって大部分がアメリカ・メトロポリタン美術館等に遺贈され、

一部が売却されました。

印籠の蓋裏に「HOH」のコレクション・シールがあり、

「336 SeiSenSAi Date 1700」とペン書きされています。

このシールは、アメリカの富豪で美術コレクターとして知られるヘンリー・オブボーンズ・ハヴマイヤー

のものです。

ハヴマイヤー夫妻はアメリカで最初に印象派のコレクションを築いたことで知られます。

そのコレクションは夫人によって大部分がアメリカ・メトロポリタン美術館等に遺贈され、

一部が売却されました。

この印籠は、その後、ウイリアム.F.デュポン

の所蔵となり、約70年間誰の目にも触れず、1996年にクリスティーズ・ニューヨークに出品されました。

アメリカに渡ったのは19世紀末で、それ以前の伝来は分かりません。

しかし、下絵筆者と蒔絵師から考えて、おそらく徳川将軍家の所用品であったと考えられます。

展観履歴 : 展観履歴 :

2019 東京富士美術館「サムライ・ダンディズム」展

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

豊川 楊溪(とよかわ ようけい)2代 1813〜1868

豊川 楊溪(とよかわ ようけい)2代 1813〜1868

数珠払子蒔絵木刀

(じゅずにほっすまきえぼくとう)

豊川楊溪(2代)作 石村近江木地 豊川楊溪(2代)作 石村近江木地

法量 : 全長370mm 法量 : 全長370mm

製作年代 : 江戸末期 天保〜安政頃(circa1850) 製作年代 : 江戸末期 天保〜安政頃(circa1850)

鑑賞 : 鑑賞 :

三味線工・石村近江が作った木地に豊川楊溪(2代)が蒔絵した茶刀で、数珠に払子が高蒔絵で表されています。富裕な大名などの特注品とみられます。

柴田令哉(1850〜1915)の旧蔵品で、その遺著『漆器図録』にも掲載された名品です。

意匠 : 意匠 :

数珠に払子の意匠で、実に卓越した構図です。仏門に入った大名の隠居などが依頼したものとみられます。

形状 : 形状 :

腰反りが強く、木刀としては特異な形状です。鎬を立て、刃方に面を取り、棟を丸くしています。

栗形の代わりに、下緒を付ける象牙の留め具を付けています。

技法 : 技法 :

・柞の素地を削った木刀で、頭部分と下緒を通す留め具には象牙を、鐺には鉄刀木が使われています。

裏面には木地を手掛けた石村近江の焼印があり、三味線に使用する材料を用いて製作した素地といえます。

・柞の素地を削った木刀で、頭部分と下緒を通す留め具には象牙を、鐺には鉄刀木が使われています。

裏面には木地を手掛けた石村近江の焼印があり、三味線に使用する材料を用いて製作した素地といえます。

・数珠に払子は高蒔絵で表しています。

払子のヤクの毛の白さは銀粉の付描で表し、元から先まで1本につながり、毛先の表現が特に見事です。

数珠の玉は黒で、親玉と向玉は四分一粉になっています。ボサ玉は金粉で、総は栗色でバラ筆で何度も描き載せて質感をよく表しています。

・数珠に払子は高蒔絵で表しています。

払子のヤクの毛の白さは銀粉の付描で表し、元から先まで1本につながり、毛先の表現が特に見事です。

数珠の玉は黒で、親玉と向玉は四分一粉になっています。ボサ玉は金粉で、総は栗色でバラ筆で何度も描き載せて質感をよく表しています。

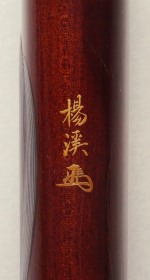

作銘 : 作銘 :

指裏の鐺寄りに、三味線工・石村近江による「近江」の焼印があり、棟の鐺寄りに「楊溪(花押)」の蒔絵銘があります。

指裏の鐺寄りに、三味線工・石村近江による「近江」の焼印があり、棟の鐺寄りに「楊溪(花押)」の蒔絵銘があります。

石村近江 : 石村近江 :

石村近江は2代目が京都から江戸に移り住んだ三味線工で、幕末の11代・石村近江(?〜1865)の作になるものと考えられます。

伝来 : 伝来 :

明治の終わりごろ、柴田是真の長男・令哉は楊溪作のこの木刀と楊溪作の印籠を所蔵していました。

しかしこれほどの蒔絵の技術を持った「楊溪」が何者か分からず、どのような人物だったのか知りたかったようです。

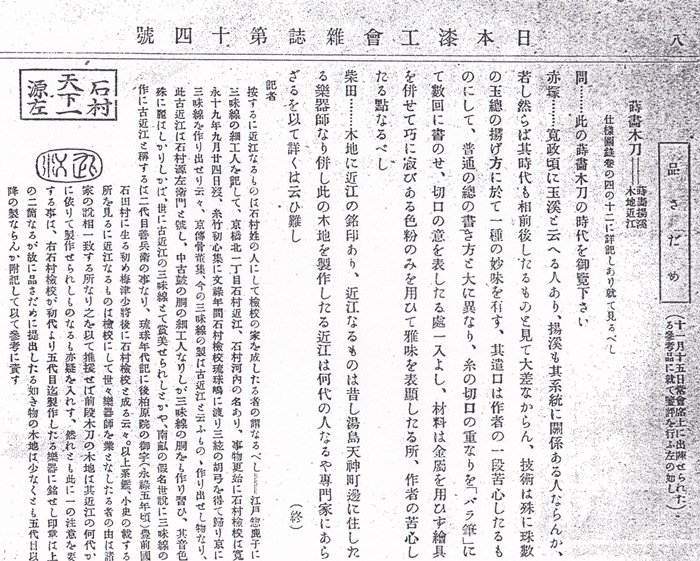

そこで令哉は明治35年(1902)、日本漆工会の例会にこの木刀を持参して披露しました。

『日本漆工会雑誌』第14号には、「品定め」として記事があり、柴田令哉と赤塚自得(1871〜1936)とのやりとりが記されています。

「品定め」のコーナーは後にも先にもこの号のみです。

結局、出席していた会員も誰一人「楊溪」を知らず、広く情報を集めようとしたと考えられます。

「楊溪」は『東京名工鑑』にも掲載されていますが、「豊川彦八 業名山晴斎」の名でしか記載がなく、

「楊溪」という名を誰も知らなかったのでしょう。

実は『日本漆工会雑誌』の同じ号には日本漆工会の会員名簿が掲載されており、作者の子にあたる3代目の豊川楊溪も会員として掲載されていますが、

この記事に何ら反論をした形跡がありません。代々名利を求めなかったので名乗り出ることはなかったのでしょう。

赤塚自得によって、「玉溪」こと石井有得斎と関係があるのではないか、との発言がみられます(実際には無関係)。

そして玉総について、

自得は「技術は殊に数珠の玉総の揚げ方に於て一種の妙味を有す、其遣口は作者の一段苦心したるものにして、普通の総の書き方と大に異なり、糸の切口の重なりを「バラ筆」にて数回に書のせ、切口の意を表したる處一入よし」

と高く評価しています。

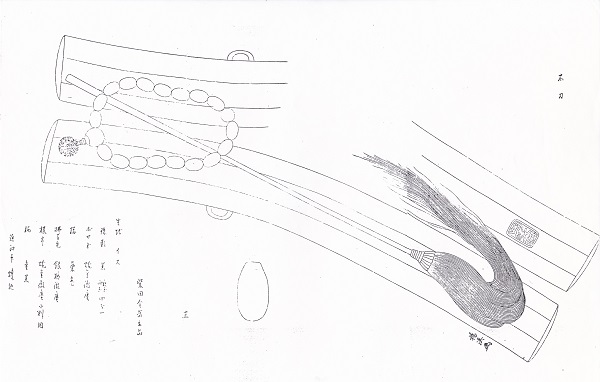

また柴田令哉が原寸展開図を書き起こして『日本漆工会雑誌』の附録とし、

柴田令哉没後に刊行された柴田令哉遺著『漆器図録』にも掲載されています。

2022年に約120年ぶり発見しました。

「漆器図録」 : 「漆器図録」 :

「漆器図録」は、日本漆工会の例会に出品された古漆器の名品を柴田是真の長男・令哉が

毎回展開図に描き起こして『日本漆工会雑誌』の附録としてたものです。令哉没後に再編集されて

柴田令哉遺著『漆器図録』として13巻組で刊行されました。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

|