池田 泰真 (いけだ たいしん) 1825〜1903 池田 泰真 (いけだ たいしん) 1825〜1903

草花漆絵木皿 (くさばなうるしえきざら)

池田泰真作 池田泰真作

製作年代 : 明治時代(circ.1880) 製作年代 : 明治時代(circ.1880)

法量 : 法量 :

各 径139mm×高21mm

鑑賞 : 鑑賞 :

流麗な筆致の漆絵で草花を描いた作品です。

置目による下描きなしで、直接描き付けたものです。

殊に「牡丹」・「松」・「菊」・「葛」・「梅」などは、伸びやかで

非凡な泰真の画才を感じさせます。

意匠 : 意匠 :

それぞれに「牡丹」・「菊」・「葛」・「野苺」・「金柑」・「松」・「梅」・「薮柑子」・「棗」・「梨」を描いています。

形状 : 形状 :

欅を轆轤で挽いて木皿にしています。

実に薄く挽かれており、挽物師の熟練の技が感じられます。

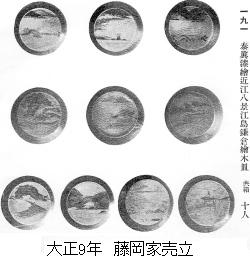

泰真作で、ほぼ同形状で、木取りもよく似た

「近江八景・江ノ島・鎌倉漆絵木皿」が

藤岡家売立目録(参考写真)にも見られます。

恐らく同じ寸法・形状で、数多く挽物師に注文を出したのでしょう。

技法 : 技法 :

・ 木地に擦漆をして、吸い込みを止め、

黒漆・朱漆・透漆を使って下書きなしで直接描いていきます。

それは置き目をすると、透けて見えてしまうからです。

画と蒔絵、両方を教える是真工房での教育なしでは、成しえない技術です。

木地も茶色いため、製作中に描いている線は見ずらかったことでしょう。

「松」の左上には1箇所、透漆を付けてしまって、

気づかなかった所があり、そのことを裏付けています。

・ 木地に擦漆をして、吸い込みを止め、

黒漆・朱漆・透漆を使って下書きなしで直接描いていきます。

それは置き目をすると、透けて見えてしまうからです。

画と蒔絵、両方を教える是真工房での教育なしでは、成しえない技術です。

木地も茶色いため、製作中に描いている線は見ずらかったことでしょう。

「松」の左上には1箇所、透漆を付けてしまって、

気づかなかった所があり、そのことを裏付けています。

・ 「梨」では梨子地粉を蒔いており、唯一蒔絵としています。

作銘 : 作銘 :

裏面左下に洗朱漆による書印があります。

印は2種類に分けられます。上写真左6枚「牡丹」・「松」・「菊」・「葛」・「梅」・「薮柑子」では正方形、

右4枚「梨」・「野苺」・「棗」・「金柑」では縦長の長方形となっており、

いずれも「泰眞」としています。よくできたものに大きめの正方形の印を入れたと思われます。

裏面左下に洗朱漆による書印があります。

印は2種類に分けられます。上写真左6枚「牡丹」・「松」・「菊」・「葛」・「梅」・「薮柑子」では正方形、

右4枚「梨」・「野苺」・「棗」・「金柑」では縦長の長方形となっており、

いずれも「泰眞」としています。よくできたものに大きめの正方形の印を入れたと思われます。

伝来 : 伝来 :

不明です。2005年秋に新たに発見された作品です。恐らく藤岡家のような商家に伝来したものでしょう。

不明です。2005年秋に新たに発見された作品です。恐らく藤岡家のような商家に伝来したものでしょう。

参考写真 : 参考写真 :

「当市藤岡家所蔵品入札」

大正9年5月24日

東京美術倶楽部

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

若松鶴蒔絵煙管筒

(わかまつにつるまきえきせるづつ)

池田泰真作 池田泰真作

製作年代 : 製作年代 :

江戸時代末期〜明治時代初期

(circ.1870)

法量 : 法量 :

長212mm×幅30mm×厚19mm

鑑賞 : 鑑賞 :

象牙を刳抜鞘にし、そこに若松に鶴を高蒔絵した極めて贅沢な池田泰真の煙管筒です。

池田泰真は籐網代の煙管筒を非常に多く作りましたが、

入念な塗り下地のものは少なく、ましてや本作のように贅沢な象牙胎のものは極めて稀なものです。

また池田泰真の手控帳に押型も残り、資料としても基準となる作品です。

また池田泰真の手控帳に押型も残り、資料としても基準となる作品です。

金無垢松竹梅透彫の緒締と鉄地松鶴前金具の煙草入を取り合わせています。

意匠 : 意匠 :

若松に二羽の鶴を描き、足元に流水を配しています。煙管筒の縦長の器形

にふさわしいデザインです。

形状 : 形状 :

一般的な男性用の煙管筒で、紐通は中央部に削出して形作っています。

技法 : 技法 :

素地は象牙を刳り抜いて、内筒、外筒を作っています。

鶴の身体の輪郭や羽根の部分は肉合彫にして立体的に形作っています。

若松や鶴の細部は焼金の高蒔絵です。付描の線が力強く見事です。また尾羽は黒漆で盛り上げ、黒漆で付描しています。

若松の枝や鶴の丹頂には、洗出し技法を使っています。

作銘 : 作銘 :

下部棟寄りに「泰真」の蒔絵銘があります。

池田泰真手控帳 : 池田泰真手控帳 :

池田泰真は門人が多かったため、その手控帳は、門流の元に分散して現存しています。

こうした手控帳の内容は風景や人物、動植物などの写生、

作品の下絵や置目、完成作品の押型などからなっています。

弟子はそうした師匠の手控を貰い、

手本にしたり、参考にして自分の作品に活かしていました。

現在確認されているのは、

池田泰真は門人が多かったため、その手控帳は、門流の元に分散して現存しています。

こうした手控帳の内容は風景や人物、動植物などの写生、

作品の下絵や置目、完成作品の押型などからなっています。

弟子はそうした師匠の手控を貰い、

手本にしたり、参考にして自分の作品に活かしていました。

現在確認されているのは、

池田泰真 ⇒ 池田泉哉

池田泰真 ⇒ 高井泰令

池田泰真 ⇒ 都筑幸哉 ⇒ 山口春哉

池田泰真 ⇒ 都筑幸哉 ⇒ 山口春哉

の3つの系統です。この内、山口春哉方に伝わった

「池田泰真先生作品集 幸哉先生所持」

という題名が付けられた手控の中に、

この煙管筒の押型があります。

伝来 :

国内に伝来し、2012年に発見しました。 伝来 :

国内に伝来し、2012年に発見しました。

↑先頭に戻る

作者について知る⇒

2006年1月 1日UP

2023年2月12日展示替

|

|