特別展示室では時代・製作地にこだわらず、期間限定で不定期に

名品を展示します。

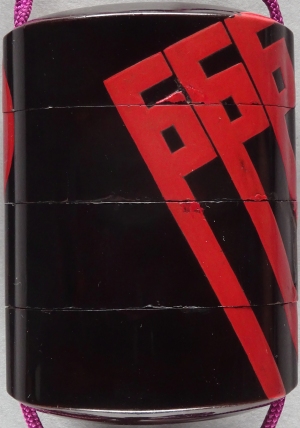

三戸蒔絵印籠(みとまきえいんろう)

寸法 :

寸法 :

縦78mm×横55mm厚25mm

製作年代 :江戸時代末期

製作年代 :江戸時代末期

文政末から天保頃(circa 1830)

鑑賞 :

鑑賞 :

水戸藩9代藩主・徳川斉昭(1800〜1860)所用とみられる印籠です。

和歌山藩11代藩主・徳川斉順(1801〜1846)など、裕福な大名が登城のたびに毎回異なる華美な印籠を提げることを批判するため、

斉昭は、わざわざ粗末な印籠を特注して江戸城中で提げていました。

黒蝋色塗地に烈公自らデザインした「水戸」を意図した「三戸文」を朱漆で表し、

地味で簡素でありながら粋な作品です。

藤田東湖の『常陸帯』、松浦静山の『甲子夜話』にも記述があって資料性も高く、

また水戸徳川家伝来品を公開している

徳川ミュージアムにも同趣の

「三戸蒔絵印籠」が所蔵されています。

無患子(むくろじ)の緒締に、瓢箪根付が取り合わされています。

意匠 :

意匠 :

「水戸」を音で表し、「三」つの「戸」の字を意匠化したものです。

「戸」の字を三つ巴状にした丸文と、

「戸」の字を縦に三つ並べ、斜めに配置したもので、徳川斉昭が自らデザインしました。

形状 :

形状 :

昔形3段、紐通付の印籠です。天地の甲をゆるく盛っています。

昔形3段、紐通付の印籠です。天地の甲をゆるく盛っています。

技法 :

技法 :

・檜の曲物に布着せした素地で、黒蝋色塗地に「三戸文」を高蒔絵の手法で高上げし、 朱の漆絵で仕上げています。

・段内部も黒蝋色塗にし、釦も黒漆のままです。

藤田東湖『常陸帯』 :

藤田東湖『常陸帯』 :

藤田東湖(1806〜1855)は、水戸藩士で徳川斉昭を擁立し、その腹心として活躍した忠臣です。

『常陸帯』はその著作で、天保15年(1844)の序があり、斉昭の事績を記したものです。

斉昭の質素な日常の様子を示すものとして、三戸印籠についての記述があります。

別シテ花美の品ハ用ヒ給フ事ナク 諸大名ノ富メル人々 登営ノ度コトニ クサゝノ印籠抔カエ用ユルヲ見給ヒ

君ハ イツモ 黒クヌリタル普通御印籠ニ 朱ニテ戸ノ字三ツ蒔キタルヲノミサケ給フ サレトモ御腰ノ物ハ必ス正宗ノ御大小ヲ 帯シ給ヘリ

としています。

松浦静山『甲子夜話』 :

松浦静山『甲子夜話』 :

『甲子夜話』は、前平戸藩主・松浦静山(1760〜1841)の随筆です。続編巻三十七に襲封したばかりの徳川斉昭についての風聞をまとめた中にあります。

「三戸蒔絵印籠」については2つの逸話が書き留められています。

ひとつは静山の友人で、幕府の儒官・林述斎(大学頭)から聞いた話で、

印籠についてはほぼ『常陸帯』と同じような内容です。

侯、黒漆の印籠を製せられて、其紋に戸字三を付られ、緒締はムクロジを用ひられ、登城のとき其印籠ばかり

佩(さげ)られて、余の品を佩らるゝこと無し。是は紀伊亜相君、印籠その外提物を好まれ、

引かへ引かへ様々の品を用ひらるゝことの由。これに激せられてのことにや抔と、人々評(ひょうし)ぬ。

とあります。特に「紀伊亜相」すなはち和歌山藩主が印籠や提物を登城のたびに替えていたことを戒めるためだったとある部分が『常陸帯』と異なり、

注目されます。

紀伊徳川家には近代においても、数百点の印籠が残存して所蔵されていたので事実でしょう。

和歌山藩11代藩主・徳川斉順(1801〜1846)のことと考えられます。もうひとつの逸話は初登城の際のものです。

又初て御登城のとき、御城御部屋附坊主の中に、御提なされたる印籠を其方へ与(ツカハ)す迚、手自(てづか)ら賜りたり、

坊主は、定て結構なる品と喜び戴き視るに、池の端などに出来合てある黒漆の品に、色悪き朱にて、

一方には戸の字を三つ、巴の如くつけられ、一方には筋違(すぢがひ)に二つ引をつけられ、緒じめはムクロジ、

根付は小き瓢箪を用ひられしとぞ。此外にも御印籠は皆この体のものなりと。

とあります。初登城とは、徳川斉昭が文政12年(1829)に水戸藩主を襲封した際と考えられます。

「御城御部屋附坊主」とは御数寄屋坊主のことです。幕臣で、柳営内で出入りの大名の世話もしました。

禄が少なく、金銭を貪る者が多いことで知られていますので、それを先制したものとみられます。

御数寄屋坊主は豪華な印籠が貰えると期待しますが、下賜されたのが「三戸蒔絵印籠」でした。

いくつか同種のものが用意されていたこと、緒締・根付の記述も貴重です。

また上野・池之端で黒塗の印籠が市販されており、よく知られていたことも分かります。

製作経緯 :

製作経緯 :

藤田東湖『常陸帯』、松浦静山『甲子夜話』の記述によれば、

斉昭が自らデザインして作らせ、登城の際に提げていました。

初登城の時に御数寄屋坊主に下賜するなど、この手のものばかりいくつも作らせて用意していたようなので、

他にも予備が数点現存していると考えられます。

当時かなり知られていたので、トレードマークになっていたのでしょう。

御数寄屋坊主などに下賜したものは、

拝領品であることも忘れられて粗末に扱われたものも多くあったと考えられます。

緒締は『常陸帯』・『甲子夜話』ともにムクロジだったとあります。

ムクロジは「無患子」と書き、羽根突の玉にも使い、山でいくらでも取れる木の実です。

江戸初期、備前岡山の太守・池田光政(1609〜1682)が、

家老の池田大学が巨大な珊瑚珠の緒締を巾着に付けているのを見て、自ら巾着を下賜した逸話があります。

その緒締は、ムクロジの実に光政が自分で火箸を使って穴を空けたもので、家中の奢侈を戒めたという逸話であり、

粗末な緒締の典型として知られています。

また『甲子夜話』では根付について、「小き瓢箪」を根付にしたとあり、これまた自然にできるものなので、奢侈を戒める意図があります。

徳川斉昭は、江戸城中では「三戸蒔絵印籠」ばかり提げたようですが、

私的には豪華な蒔絵や金工の印籠を子や家臣らに下賜し、そうしたものも現存しているので、実際にはいろいろな印籠を所蔵していたようです。

伝来 :

伝来 :

国内に伝来し、2023年に出現しました。

茶坊主や家臣に下賜したものの一つと考えられます。

↑先頭に戻る