山田 常嘉(やまだ じょうか) 山田 常嘉(やまだ じょうか)

流派: 山田派 流派: 山田派

家系: 家系:

これまで山田常嘉については、系譜が確認されておらず、各代の履歴どころか、代数すら不明でした。

私は、1997年に国立公文書館・多聞櫓文書の中に、幕末の山田幸之丞が幕府に提出した由緒書を発見し、

2013年に「山田常嘉の文献研究−新出史料の由緒書を中心に−」として『漆工史』第36号に発表してその系譜を明らかにしました。

山田常嘉は江戸初期に徳川将軍家が京都から召出した印籠蒔絵師です。

山田常嘉の出自については謎が多く、その先祖の山田常賀は徳川家康晩年の駿府における話し相手だったとする文献もあります。

確かな事としては、初代・常嘉の父が京都の蒔絵師で寺西常嘉と名乗り、

京都所司代の板倉重矩(1617〜1673)と昵懇だったということです。

天和3年(1683)、4代将軍・徳川家綱の治世下で幕府によって初代常嘉が江戸に召し出され、

代々「御印籠師」・「御差鞘蒔絵師」として幕末まで続きました。

つまり徳川将軍家の御用印籠蒔絵師であり、

将軍家御用の刀剣の鞘塗蒔絵師でもあります。

各代略歴: 各代略歴:

・初代 山田 常嘉 ?〜1710

父は京都の蒔絵師で寺西常嘉と名乗り、京都所司代の板倉重矩と昵懇でした。

初代・常嘉もはじめは寺西姓で寺西常嘉と名乗り、のちに山田姓に改めました。

天和3年(1683)、4代将軍・徳川家綱の治世下で幕府によって初代常嘉が江戸に召し出され、

幸阿弥長房と共に小納戸御用・御好御用を勤めました。板倉家の推薦があった可能性があります。

元禄3年(1690)病身により願い出て隠退し、宝永7年(1710)に病没しました。

・2代 山田 常嘉 1680〜1749

2代常嘉は初代常嘉に男子がなかったため養子です。

延宝8年(1680)に生まれ、元禄3年(1690)に11歳で相続し、宝永7年(1710)に初御目見しました。

6代将軍・徳川家宣の御好御用を勤め、御褒美を頂戴し、元文元年(1736)には日本橋平松町に町屋敷を拝領しました。

絵師としても知られ、享保8年(1728)に刊行された俳書『百華實』に挿絵を描いています。

寛保元年(1741)に腰物奉行支配となり、以後「御差御平生御用」を勤めるようになりました。

寛延2年(1749)に病没しました。

「印籠下絵」の題簽がある3冊の下絵集がイギリスに現存しており、その中には2代常嘉の下絵も含まれています。

作品を見る⇒

・3代 山田 常嘉 ?〜1798

2代常嘉の実子で、延享3年(1746)に部屋住で将軍に年始御目見しました。寛延2年(1749)に家督を相続し、「御差御用」を勤めるようになり、

毎年暮に御褒美として白銀10枚を焼火之間において、若年寄から頂戴するようになりました。

天明元年(1781)に刊行された『装剣奇賞』印籠工名譜では

「常加 山田氏/上手ナリ/江戸南塗師町住 御印籠工」として挙げられています。

寛政10年(1798)に没しました。

茶道も嗜み、石州流怡溪派・吉田宗雪の門人として名が伝えられています。

飯塚桃葉(初代)は、茶道の同門で弟弟子にあたります。

門人: 門人:

中西松立斎(初代)

中西松立斎(初代)については、孫弟子にあたる中村松甫斎の履歴に、中西松立斎が山田常嘉の門人であることが明記されています。

また文献の裏付けがありませんが、作風・下絵の継承からみて

飯塚桃葉(初代)も門人とみられます。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(糸巻蒔絵印籠

)

・国立歴史民俗博物館(雲龍蒔絵龍笛外箱)

作品を見る⇒

・4代 山田 常嘉 ?〜1816

通称が常次郎です。諱を廣達としたのはこの4代とみられます。

3代に男子がなく、寛政10年(1798)に婿養子となり、

将軍家御差御用を勤め、相続を許されています。

同11年より正月朔日に年始御目見しました。毎年、暮に本丸と西丸で白銀5枚ずつを御褒美として頂戴するようになりました。

また文化5年(1808)からは、五節句と八朔にも御目見しています。

文化13年(1816)に隠居し、同年に没しました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・国立歴史民俗博物館(梅蒔絵笛筒)

・永青文庫(牛蒔絵印籠)

・上田市立博物館(萩蒔絵印籠)

・静嘉堂文庫美術館(七福神留守蒔絵印籠)

作品を見る⇒

・5代 山田 常嘉 ?〜1818

通称が新五郎です。4代常嘉に男子がなく、文化12年(1815)に養子となり翌年4代の病死により相続しています。

文化14年(1817)、仁孝天皇の即位に際して進献御太刀御用を勤め、焼火之間で

御褒美に白銀5枚を頂戴しました。同年隠居し、文政元年(1818)に病死しました。

作品を見る⇒

・6代 山田 常嘉 ?〜1849

通称が英次郎です。5代常嘉に男子がなく、文化14年(1817)に山田家の養子となり、同年相続し御差御用を勤めました。

文政5年(1822)正月朔日に御目見し、12代将軍・徳川家慶の正二位内大臣への昇叙転任につき、

禁裏への進献御太刀御用を勤め、焼火之間で白銀5枚を頂戴し、五節句・八朔に御目見しました。

同7年(1824)には上野東照宮の御宮御帯剣の修復御用を勤め、

同10年(1827)には将軍・家慶の従一位昇進に際し、御進献御用を勤め、白銀5枚を頂戴しています。

天保13年(1842)、将軍・家慶の差料=左弘安の大小拵に二葉葵蒔絵をし、白銀3枚を下賜されました。

弘化4年(1847)孝明天皇即位に際し、禁裏への進献御太刀御用を勤め、御褒美として白銀5枚を

焼火之間で下賜され、本丸と西丸で御褒美の白銀を下賜されるようになりました。

嘉永元年(1848)病身により隠居し、翌年に没しました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・静嘉堂文庫美術館(柴舟蒔絵印籠・獅子蒔絵沈金印籠)

・東京富士美術館(葡萄蒔絵印籠・比翼鳥蒔絵印籠)

・彦根城博物館(蝶蒔絵笛筒)

・7代 山田 常嘉 1811〜?

文化8年(1811)、印籠蒔絵師・笛木了甫の子に生まれ、岩三郎と称しました。

実父・笛木了甫に蒔絵を学び、天保10年(1839)に笛木家を相続しています。

6代山田常嘉に男子がなかったため、

嘉永元年(1848)に山田家の養子となって翌年に跡職を継ぎ、本丸と西丸で御褒美の白銀を下賜されました。

同4年(1851)、病気につき隠居しています。

明治維新後は東京・赤城下町67番地に住んで

印籠・鞘・小箪笥・香箱・手袋入・名刺入などを製作していたようで、明治11年(1878)頃までは活動を確認できます。

晩年は常翁とも号しました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・大阪市立美術館(楽器蒔絵印籠)

作品を見る⇒

・8代 山田 常嘉 1835〜?

天保6年(1835)に生まれ、幸之丞と称しています。実祖父は孝吉、実父は和吉なる者で、

この和吉は7代常嘉の実父・笛木了甫と同一人物である可能性があり、その場合7代常嘉の実弟となります。

7代常嘉に男子がなかったため、嘉永4年(1851)に山田家の養子となって相続、

安政5年(1858)に御目見しました。

文久2年(1862)、和宮降嫁につき、

徳川将軍家から孝明天皇への進献御太刀御用を勤め、翌年、将軍家茂の上洛に際し、

将軍家から孝明天皇に献じた秀光の太刀に新調の菊桐紋蒔絵糸巻太刀拵

(東京国立博物館蔵)の鞘に蒔絵をしました。

慶應元年(1865)、第2次長州征伐の際には、14代将軍・徳川家茂に

供奉して大坂へ従軍し、現地で将軍・家茂の大小拵・小脇差拵を調進しています。

8代で明治維新を迎えました。

明治維新後は東京・赤城下町67番地に養父の常嘉と共に住んで、

印籠・鞘・小箪笥・香箱・手袋入・名刺入などを製作し、明治11年(1878)頃までは活動を確認できます。

門人: 門人:

中西松立斎(4代)

元治元年(1864)に中西松立斎(4代)が仙台から出府して8代常嘉に入門して修業しています。

初代中西松立斎との関係から家祖の師家に師事したと考えられます。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(

菊桐紋蒔絵糸巻太刀拵

)

・東京富士美術館(牡丹蝶蒔絵印籠)

・大阪市立美術館(諫鼓鶏蒔絵印籠・富士蒔絵小柄)

作品を見る⇒

格式: 格式:

山田常嘉は天和3年(1683)の新規召し抱えで、無足で俸禄はありませんが、武士に准ずる身分でした。

年始・五節句・八朔に将軍への御目見を許され、旅行の際には帯刀することもできます。

毎年暮に御褒美として白銀を頂戴し、拝領町屋敷も有していました。

格式の高い、将軍家佩刀の拵や、皇室への進献太刀鞘の塗蒔絵御用の後には、

江戸城本丸御殿「焼火之間」において、老中から御褒美金も下賜されました。

武鑑: 武鑑:

武鑑は大名・旗本・幕府役人の氏名・禄高・系図・家紋・屋敷所在地・重臣の氏名といった情報を記し、

民間の書肆が営利目的に刊行していた本です。実は武鑑には御用達町人も出ているのです。

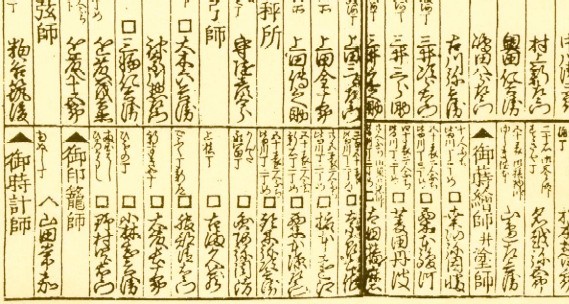

宝暦12年(1762)刊行の「宝暦武鑑」を例に見てみましょう。

「▲御蒔絵師并塗師」のところを見れば「十人ふち/皆川丁二丁め/□幸阿弥因幡」を筆頭に栗本駿河・菱田丹波・太田播磨・・・と続きます。

その後の「▲御印籠師」のところには、「南ぬし丁/∧山田常嘉」とあります。

□印は御細工所御用、∧印は御腰物方御用を表わしています。

山田常嘉ははじめ小納戸御用を勤めていましたが、

寛保元年(1741)から腰物方支配となっているので、まさにそれを表しています。

住居: 住居:

元文元年(1736)、2代常嘉(1680〜1749)が日本橋平松町に坪数130坪の町屋敷を拝領し、

明治維新まで続きました。

武鑑では2代常嘉までは本材木町、その後、幕末まで南塗師町と書かれています。

拝領町屋敷は、幕府御用達職人が、安定した収入により幕府御用を勤められるよう

下賜されるものだったので、おそらく日本橋平松町の拝領地は貸家にして、

南塗師町に住んだと考えられます。

幕末期の8代常嘉は、小石川の関口水道町の家主・小兵衛の地面の内に住んでいました。

明治維新後、7代常嘉は東京・赤城下町67番地に8代常嘉とともに住んでいたことが、『東京名工鑑』から分かっています。

↑先頭に戻る

作品を見る⇒

2007年10月15日UP

2024年 7月15日更新

|

|