徳川幕府 御細工所(おさいくじょ)

1603〜1866 徳川幕府 御細工所(おさいくじょ)

1603〜1866

沿革: 沿革:

江戸開府以来、徳川幕府では江戸城本丸に御細工所を設け、多くの職人を京・大坂から集め、

城内の建造物から調度類まで製作にあたらせました。

ここでは若年寄配下の御細工頭の下、造営・製作・管理が行われました。

特に蒔絵界においては、文化・文政期に将軍家子女の婚礼が相次ぎ、最も繁盛しました。

慶應2年(1866)、御細工頭と御腰物奉行が廃止され、

263年続いた幕府御細工所は消滅しました。

支配下にあった御用職人は御納戸頭の支配下に置かれ、ほどなく明治維新となりました。

役所: 役所:

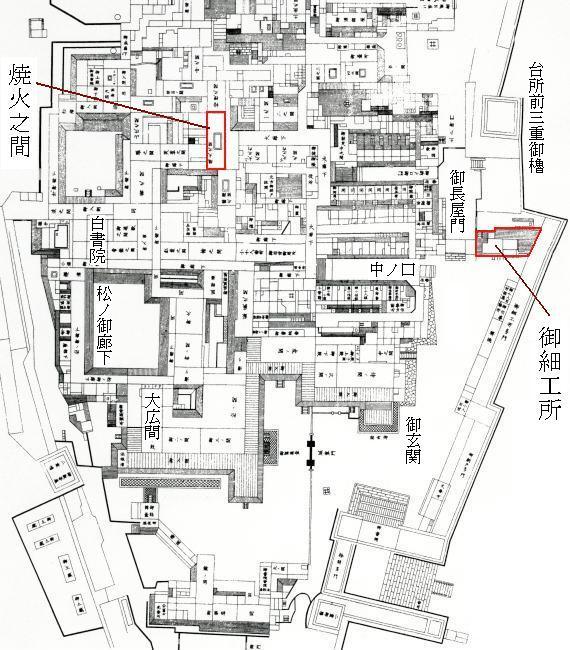

御細工所の役所は、江戸城本丸御殿の東側、

閣老達の通用門である御長屋門の内側、棟続きで、その東側にありました。

万延度の再建時には拡張され、他の役所向と同様に2階建になっていました。

また御細工頭の詰席は本丸御殿、焼火之間(たきびのま)

にありました。焼火之間には中央に巨大な囲炉裏が切ってありましたので、この名があります。

特別な御用、例えば、皇室への進献品に関わった諸職人への行賞がなされたのもこの焼火之間です。

その時は、トップの若年寄から褒美が遣わされました。

御細工頭: 御細工頭:

御細工所の統括者が御細工頭です。江戸開府以前の慶長元年(1596)、矢部掃部定清が御細工頭に任命され、

以後、3代世襲しました。その後は中堅クラスの旗本が任命されました。御細工頭は

若年寄支配、布衣以下御目見以上の格式で役料100俵、定員は3名で、当番日に江戸城本丸御殿、焼火之間に詰めました。

配下は細工改役3名、細工所組頭3名、細工所同心47名です。

職掌は城内の建造物・下馬札から全国の制札などの造営・維持管理、皇室への進献品、

将軍家・御家族の日用調度類、婚礼調度などの製作でした。

御細工頭の誓詞・起請文・血判: 御細工頭の誓詞・起請文・血判:

江戸幕府の役人は役職に就くと、誓詞を書き、起請文を立て、血判をしなければなりませんでした。

御目見以上の場合、それは評定所で行われ、将軍側近の場合は、

将軍家のプライバシーに関わることなので、さらに中奥においてもう一度、誓詞・血判をしました。

御細工頭も江戸城・将軍家の機密に関する事物が多く、

また諸職人との癒着なども発生しやすいため、誓詞と起請文を評定所へ提出しなければなりません。

幕府役人の誓詞・血判は50人〜100人をまとめて、評定所で行われます。

前日に御目付から沙汰があり、明け七ツ(午前4時頃)に評定所に出頭します。

役職を拝命する役人がずらりと並んで順番待ちをし、

1人ずつ進んで老中・若年寄・大目付列座の前で熊野牛王の紙に血判します。

この紙は老中支配の役人は夏奉書、若年寄支配の役人は糊入、

それ以下は半紙で、評定所同心から前もって買っておきます。

夏奉書と糊入が300文、半紙は100文で、半分は評定所同心の役得として懐に入っていたようです。

血判は脇差を脱して置き、小柄小刀で指を突いて指に血を付けて起請文の最後の署名の下にします。

20人目ぐらいになると不慣れな者が畳を血で汚し、裃の裾を汚すこともあったようです。

小柄小刀の切先の刃を親指の腹に当てて人指と中指を添え、左手の中指を少し突けば、

適度に出血して粗相することはありませんが、列座の閣老たちの威光にうろたえる者も多かったようです。

さて御細工頭の誓詞と起請文のフォーマットは現代語にすると次のようなものでした。

一つ このたび、御細工頭を仰せつかりました。ますます御為を第一とし、

御役儀を大切にし、後ろめたいことがないよう、心の及ぶ限り、精を出して勤めます。

もし同僚や部下に勤務態度が良くない者がおりましたら諭し、

聞かなければ詮議して御支配方にご報告致します。

また部下の人柄の善し悪しついては、お尋ねがなくてもご報告致します。

一つ 御細工方の諸職人、買い上げの品々についてよく調べ、

値段のことなど、心の及ぶ限り念入りに出費を抑えるよう吟味し、えこひいきのないように致します。

長く御用達を勤めている者でも、良くなければ改め、

御上のためになるものならば、どこの者であろうと、伺いを立てて替え、御用を申し付けます。

また同僚と仲良くし、相談し、自分の意見を無理に通さず、御上のためになるように致します。

一つ 御細工方にかかる諸職人から、金銀・米銭・衣類・諸道具・酒肴など一切受け取りません。

今まで受け取っていたとしても、今後は改め、諸事厳密にします。

部下の同心、妻子、召使まで固く申しつけ、誓わせます。

一つ 将軍家の御威光を借りて奢るようなことはせず、前々からの御法度はもちろん、

今後出される御条目、壁書などを固く守ります。

一つ 御請の御道具、御前向きより命じられた御用を粗略に致しません。

御用達の町人たちまで、粗略にしないよう、心の及ぶ限り申し付けます。

将軍家の機密にかかる御用は、他人はもちろん、親・兄弟・妻子・親類・縁者いかに親しい間の者でも

一切他言致しません。

これらの条々にもし一つでも違犯しましたら

梵天、帝釈、四大天王、日本国中六十余州大小神祇、殊に伊豆箱根両所権現、三嶋大明神、

八幡大菩薩、天満大自在天神、部類眷属神罰冥罰を、それぞれから受けなければならないものです。

よってこのように起請致します。

某年月日

何某 血判

血判が終わると列座の大目付が一見して表御右筆に渡します。

すると表御右筆はこれを受け取ると傍らに投げて領収するのが仕来りでした。

それは本当に粗略で武士が血判したものに対する扱い

とは思えないようなものでしたが、長年の仕来りで誰も不思議がる人はいなかったようです。

御蒔絵師棟梁: 御蒔絵師棟梁:

御蒔絵師棟梁は徳川将軍家御用達の蒔絵師が建造物の修理等

の際、作事方などの支配下で作業する際に棟梁職として任命されます。

御蒔絵師棟梁別席は代々幸阿弥家の当主であり、また御師範役ともされていたと云います。

御蒔絵師並塗師: 御蒔絵師並塗師:

御蒔絵師並塗師は徳川将軍家御用達の蒔絵師と塗師です。

江戸時代を通じて十数家があり変動がありました。

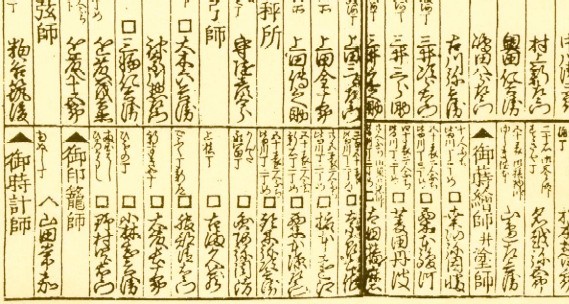

一例として宝暦12年(1762)の武鑑を示しました。

□幸阿弥因幡、□栗本駿河

、□菱田丹波、□太田播磨、

□奈良土佐、□榎本遠江、□栗本源左衛門、□鈴木弥治兵衛、

□円阿弥周防、□古満久蔵、

□服部清右衛門、□大藤長十郎、□小林甚兵衛、□野村四郎右衛門

の名があり、

俸禄と住居も記されています。

また□印は凡例で御細工所御用達を表わしています。

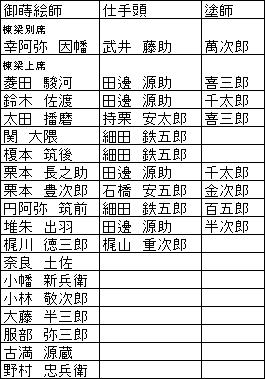

蒔絵仕手頭: 蒔絵仕手頭:

仕手頭は、幕府御用達の各御蒔絵師に出入りして仕事の配分をする者で、

御細工所や御小屋での作業では多くの職人を実際に差配し、監督しました。

中には数軒の御蒔絵師に出入りする者もありました。下に幕末期の一覧表を示しました。

御小屋: 御小屋:

御小屋(あるいは御小屋場、御用小屋場ともいう)は徳川幕府の仮設の工場・材料置場です。これは漆工の工場に限りません。

例えば、江戸城の修築に使う石材・木材など、普請・作事の際の材料置場や加工場も御小屋です。

ここで特に述べる御小屋は、幕府の婚礼調度・城内の調度を製作するための工場です。

とりわけ本丸御殿焼失後は、城内に御細工所がありませんので、

仮設の御小屋を設置する必要がありました。

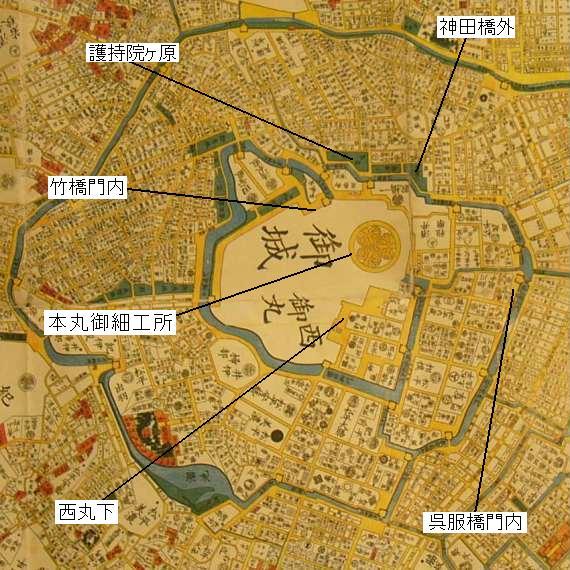

御小屋が設置されたのは、西丸下のほか、竹橋門内・呉服橋門内・神田橋外・

一橋外護持院ヶ原などに類焼を防ぐために設けられていた広大な火除地=「明地」です。

こうした空き地の四方を竹柵で囲み、そこに数棟の工場を設け、

江戸中の名工を集めて調度類を作らせました。

御小屋での作業が始まると御細工方の役人もそこに泊まり込むことになります。

その際には「野扶持」という特別手当てが支給されました。

調度類製作: 調度類製作:

徳川将軍家とその子女の婚礼調度の製作には、御細工所の御用達職人のみならず、

江戸中の蒔絵師・塗師・木地師が御小屋に集められ、早朝から日没まで毎日製作にあたりました。

御蒔絵師に出入りの仕手頭が指揮をして、大量の調度類が2〜3年をかけて作られ、

また期日が迫っている場合は、1年ほどで昼夜を問わず作業が行われました。

ここでは異なる流派の職人が1箇所で並んで仕事をするため、

お互いに競争心をもって仕事に臨み、寸分の隙もない仕事をしました。

また役人の監督も厳しく、係役人は御小屋建設と同時に詰泊となり、

御細工所同心の見廻りはもちろん、勘定奉行・御目付・若年寄の見廻りもありました。

その他に、このような江戸中の職人達を集めた事業としては、

日光東照宮をはじめ、芝・上野・久能山・世良田などにあった幕府直轄の東照宮の修復御用がありました。

逸話: 逸話:

御細工所や御小屋での大規模な作業では、一時的に江戸中の名もない職人がかき集められました。

蒔絵師だけでも百人ほどが集められたようです。

そうした職人達に身分の上下はなく、またほとんどの職人は苗字もなく、通称しかありませんでした。

しかし職人達の間では、通称ですら呼ばず、あだ名で呼び合うのが慣例でした。

「狸さん(狸に似ている)」・「コンコンさん(狐に似ている)」・

「道益さん(芝居の先代萩に登場する医者の道益に似ている)=高梨桃壽」

「つん金さん(つんぼの金次郎さん)=昇龍斎光玉」

・「重傑さん(傑物の重次郎さん)=梶山明細」などです。

ある時、緊急の用で狸さんがコンコンさんが尋ねようとした時など大変です。

近所で棲みかを聞いて廻っても当然知るわけもなく、とうとうたどり着けませんでした。

あまりにも、お互いを知らずに仕事をするのも不都合なので、

ある時、柳橋の料亭「大のし」で親睦会を開きました。

そして毎年やってはどうかといことになり、その会の名前を「天神講」としました。

それは「蒔絵を書くには筆で書き、その筆で書くことの先祖は天神様だから」

という訳のわからぬ理由だったそうです。

当時の蒔絵師が、仕事が一流でもいかに無学であったかを示す逸話として伝えられました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・江戸東京博物館(葵紋散松菱梅花蒔絵女乗物、

五葉菊葵紋散桐唐草蒔絵化粧道具)

↑先頭に戻る

作品を見る⇒

2008年 8月15日UP

2008年 8月30日更新 |

|