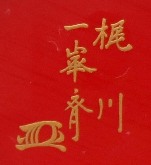

一峯斎(いっぽうさい) 一峯斎(いっぽうさい)

流派: 梶川派 流派: 梶川派

家系: 家系:

鹿島一峯斎の初代は、宝永頃に梶川常巖

の下職だった蒔絵師で、

以来、代々梶川家の下職を一峯斎を号して勤め、明治まで続きました。

幕末より前の先祖が鹿島姓を称したかどうかは確証がありません。

苗字がなかったか、また文化頃には上野姓だったようです。

各代略歴: 各代略歴:

・一峯斎

宝永頃から梶川家の下職であったと伝えられる人です。

この頃の梶川家は、初代の梶川常巌です。

梶川常巖は天和2年(1682)、に幕府に召出されて大坂から江戸へ移り、

5代将軍綱吉の印籠その他蒔絵御用を勤めました。

梶川常巖は多くの蒔絵御用を勤めたと考えられ、下職を必要としていたのでしょう。

生没年は不明で、苗字があったかどうかも不明です。

・上野一峯斎典厚

上野一峯斎は、柴田是真が

「蒔絵人名禄」(東京藝術大学大学美術館蔵「柴田是真写生帖」のうちの1帖)に

文化頃の蒔絵の上手として書き記した名工です。

上野姓で、通称が新七、号が一峯斎、諱が典厚です。

上野一峯斎は、柴田是真が

「蒔絵人名禄」(東京藝術大学大学美術館蔵「柴田是真写生帖」のうちの1帖)に

文化頃の蒔絵の上手として書き記した名工です。

上野姓で、通称が新七、号が一峯斎、諱が典厚です。

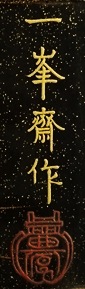

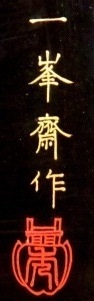

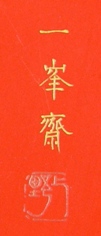

作銘の多くは、「一峯斎作」銘に梶川のような壺形の印章を添えたものが多く見られます。

印文は「上野」「典厚」「光」などです。梶川風の精巧で格調高い印籠が現存しています。

また硯箱や煙草盆・見台・重箱・硯蓋・盃など調度や飲食具が僅かに現存しています。普段は梶川銘で作品を作り、

稀に一峯斎銘で作ったと考えられます。文化10年(1813)に作られた日観筆意で酒井抱一下絵「日観葡萄漆絵硯蓋」も、

「一峯斎」銘のみですが、この人の手になるものです。

能の太鼓胴に蒔絵をしていることも特筆されることです。

太鼓方金春流宗家14世・金春惣右衛門國惟(1744〜1807)の書付がある文化元年(1804)作の「砧蒔絵太鼓胴」が

現存しており、年代を抑えられます。

また三井記念美術館所蔵の「牡丹蒔絵太鼓胴」は流儀の牡丹の胴を写したもののようで、

金春惣右衛門國惟とは直接交流があったようです。

2023年には新たに「隅切角四打板蒔絵小鼓胴」(宮本卯之助氏蔵)も手掛けたことが分かりました。

これは小鼓方幸流宗家の名胴「八十瀬」の写しで、幸流宗家とも直接の交流があったようです。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・三井記念美術館(牡丹蒔絵太鼓胴)

・小峰城歴史館(菊壽蒔絵煙草盆)

作品を見る⇒

・一峯斎

・一峯斎

文政頃の一峯斎です。一峯斎典厚の子か養子と考えられます。

文政12年(1829)頃製作で紀州徳川家伝来の「鯛三道具象嵌蒔絵盃」が現存しています。

「梶川一峯斎(花押)」と銘があり、下職として梶川姓を銘に入れたと考えられます。

白井可交斎の作銘の種類を見ても、梶川姓は、

姓というより、号、屋号に近い感覚であった可能性があります。

鹿島一峯斎寒山はこの人の子と考えられます。

・鹿島一峯斎寒山 1819〜1881

『東京名工鑑』に「鹿島佐助/業名 一峯斎寒山」として採録されている蒔絵師です。

文献上、鹿島姓であることを確認できるのはこの代からです。

文政2年(1819)、代々梶川家の下職を勤める一峯斎の家に生まれました。

通称が佐助、名が寒山、号が一峯斎です。

13歳で、梶川家の一門と考えられる梶川平三郎という蒔絵師に入門して蒔絵を学び、

23歳で独立開業し、江戸中橋上槙町に住みました。

幕府御細工所用達の鍵屋某に卸していたと『東京名工鑑』の履歴にあります。

明治維新の後は浅草区北富安町に住み、箕田長二郎の嘱品を製作していました。

フィラデルフィア万国博覧会をはじめ内外の博覧会に出品しています。

「第二回内国勧業博覧会写真帖」(東京国立博物館蔵)に「猩々高蒔絵額面」の写真が残っています。

また同博覧会に川之邊一朝らと合作出品の春草蒔絵棚(皇居三の丸尚蔵館蔵)

が現存しています。

印籠も得意とし、「月秋草鹿蒔絵印籠」や「三番叟蒔絵印籠」(ボストン美術館蔵)も現存しています。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・皇居三の丸尚蔵館(春草蒔絵棚)

・東京富士美術館(高砂蒔絵印籠)

・鹿島一峯斎寒山 1862〜?

文久2年(1862)、江戸中橋上槙町に鹿島一峯斎寒山の長男として生まれました。

3歳で絵を描き始め、7歳の時、梅の絵を描いて上手くいかず、

天満宮に生涯梅の実を食べないと願掛けをして絵の上達を祈ったという逸話が伝えられています。

8歳で父に蒔絵を習い始め、20歳で父が没して家名を継ぎました。

京橋桶町21に住み、貿易品を主に作っています。

明治23年(1890)に宮内省御用品を製作しました。

また漆器・陶器・金工・彫刻品の図案や下絵も多く手がけました。

↑先頭に戻る

2015年 5月 6日UP

2024年 3月14日更新

|

|