山本 春正

(やまもと しゅんしょう) 山本 春正

(やまもと しゅんしょう)

流派: 春正派 流派: 春正派

家系: 家系:

山本春正の先祖については、系図上矛盾や不明な点も多くありますが、

新羅三郎源義光の孫・山本義定の後裔とされ、近江国山本の郷士でした。

初代山本春正の父・山本俊正は、大徳寺に預けられたのち還俗して京都で道味という蒔絵師に師事し、

世に知られる蒔絵の名工となって伊達政宗や本多忠義、金森重頼、水戸の徳川頼房などの庇護を受けました。

山本俊正が築いた成功のもとに成長した初代の山本春正は、蒔絵と共に和歌をよくして歌学者としても名声を得ました。

以後、京都で代々の蒔絵師となり、2代景正の時に春正を姓としています。研出蒔絵を得意としたされ、後世その作品は「春正蒔絵」と呼ばれました。

4代春継の時に柏木姓とし、5代正令の時に春正姓にしましたが、天明の京都大火に遭って名古屋に移住しました。

各代履歴: 各代履歴:

・初代 山本 春正 1610〜1682

慶長15年(1610)正月25日に山本俊正の子に生まれました。

通称が次郎三郎です。父・俊正に蒔絵を習ったとみられ、父の諱の音から春正と号しました。

福岡藩主黒田家の御蒔絵師とした文献もありますが定かでありません。

一方で、松永貞徳・木下長嘯子・飛鳥井雅章に和歌を、伊藤仁斎に漢籍を学び、「古今類句」「絵入源氏物語」を著しました。

また水戸の徳川光圀からは歌学者として招かれました。後に法橋に叙せられ、舟木とも号しています。

天和2年(1682)9月8日に73歳で没し、「玉嶋院法橋春正舟木自雅居士」と諡されました。

下京・西林寺に葬られ、上京・妙覚寺にも墓石があります。

・2代 春正 景正 1641〜1707

寛永18年(1641)7月11日に山本春正の子に生まれました。幼名七十郎で、

後に次郎兵衛と称し、姓を春正と改めました。

元禄元年(1688)、東山天皇即位の調度の製作を入札により命じられました。

宝永4年(1707)5月26日に没し、「緑光院酬山春益」と諡され、下京・西林寺に葬られました。

東山天皇御遺物の「住吉蒔絵硯箱」(名古屋市博物館蔵)も2代景正の作と考えられます。

名古屋の春正家に伝わった系図では子の存在が記されていませんが、何人もいたようです。

次郎助は加賀前田家の定塗師・3代近藤道惠の家に養子に入り、4代道惠となりました。没年からみるとかなり早くに養子に出たようです。

娘の吟子は京都の豪商・服部家に嫁ぎ、儒者で漢詩人の服部南郭(1683〜1759)を生んでいます。

ほかに三男・春好という名も記録にあり、後述するように春正次郎兵衛・安兵衛の祖となる子も存在したようです。

・3代 春正 政幸 1654〜1740

承応3年(1654)9月6日に初代春正の子に生まれました。春正景正の弟です。

幼名が兵太郎で、後に八左衛門と称し、剃髪後は常照と号しました。

元文5年(1740)9月13日に78歳で没し、「清空常照禅定門」と諡され、下京・西林寺に葬られました。

「春正政幸作」銘の研出蒔絵による印籠が少なからず現存しています。

・4代 柏木(春正) 春継 1703〜1770

元禄16年(1703)正月11日、3代政幸の子に生まれました。幼名が庄吉で、長じて八左衛門と称しました。

姓を柏木と改め、伴助とも称しました。明和7年(1770)5月13日に没し、下京・西林寺に葬られ、「積山澄善」と諡されました。

元禄16年(1703)正月11日、3代政幸の子に生まれました。幼名が庄吉で、長じて八左衛門と称しました。

姓を柏木と改め、伴助とも称しました。明和7年(1770)5月13日に没し、下京・西林寺に葬られ、「積山澄善」と諡されました。

宝暦8年(1758)の年紀がある「遠州好七宝蒔絵棗」、そのほか「溜塗漆桶茶器」・「群雁蒔絵二組盃」等基準作品となる

茶道具が数点確認できます。

→柏木(春正)春継の作品を見る

・5代 春正 正令 1734〜1803

享保19年(1734)12月29日に4代春継の次男に生まれました。幼名が勝之丞で、後に次郎兵衛を称しました。

姓を再び春正としました。

享保19年(1734)12月29日に4代春継の次男に生まれました。幼名が勝之丞で、後に次郎兵衛を称しました。

姓を再び春正としました。

天明8年(1788)の京都大火で類焼し、翌寛政元年正月に尾張名古屋へ移住しました。

享和3年(1803)5月に70歳で没し、名古屋門前町の極楽寺に葬られました。

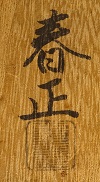

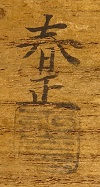

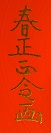

基準作品といえる「春正正令画」在銘共箱の「光琳松蒔絵盃」が現存しており、箱の黒印は「正令」です。

この印章は名古屋に移った春正家が代々使用しました。同じ印章を蒔絵で表し、「春正(正令)」の蒔絵銘とした作品も数点みられます。

→春正正令の作品を見る

6代以降の名古屋の蒔絵師 山本春正を見る⇒

住居: 住居:

2代春正景正は、寛文13年(1673)には京都・西洞院通田中町に住んでいました。

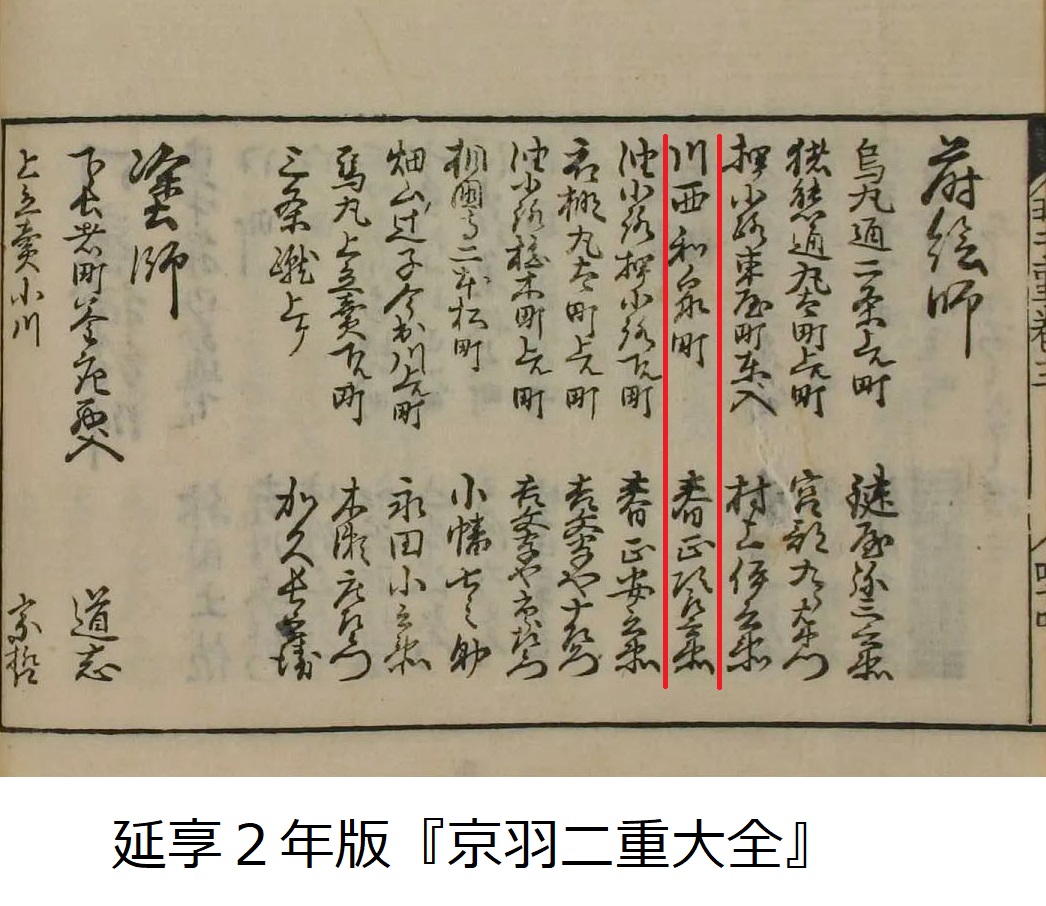

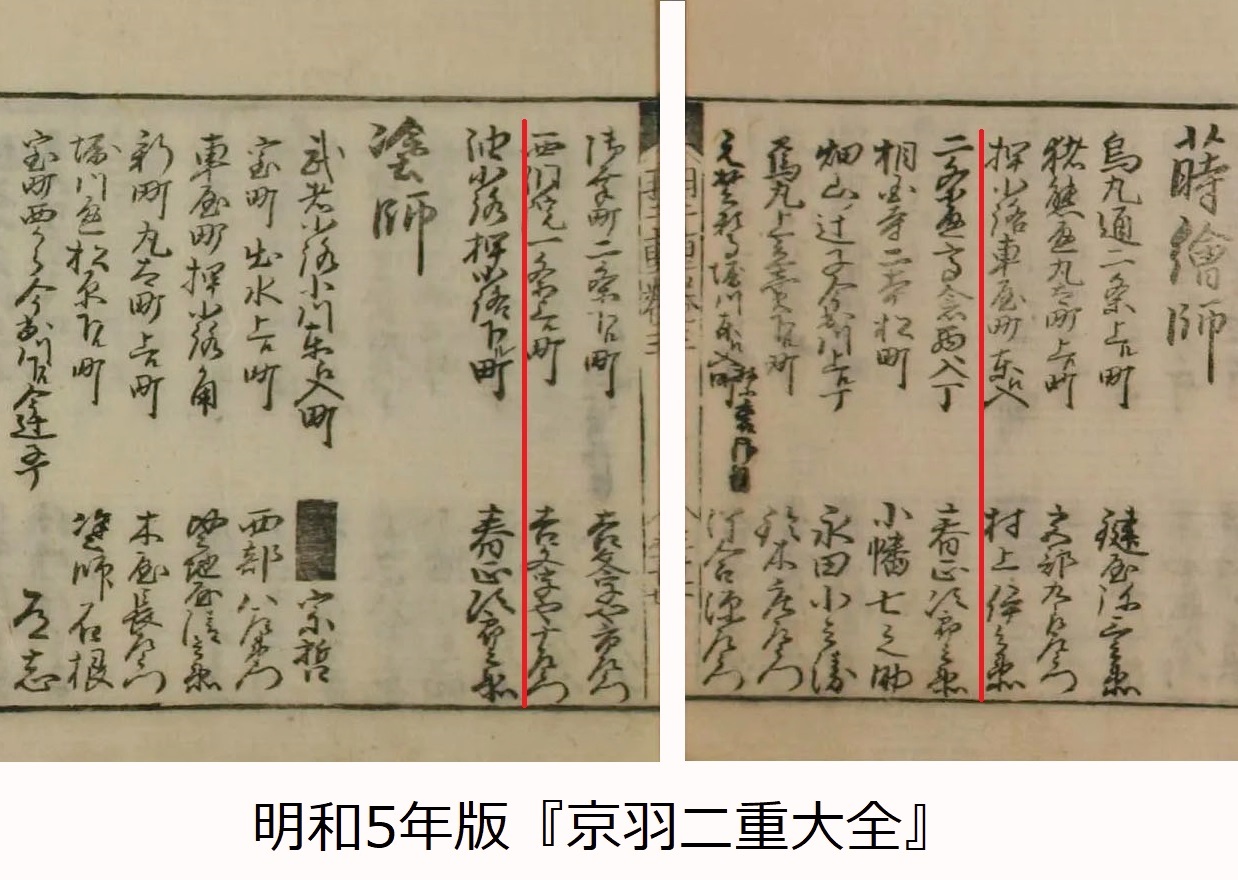

その後は『京羽二重』『京羽二重大全』によって住居の変遷を追うことができます。

3代政幸の時には、両替町二条下町に住んでいました。

4代春継の時には川西和泉町に移り、5代正令の時には二条通高倉西入に住んでいます。

5代正令の肖像の讃に書かれている天明の大火の時に類焼した二条通東洞院東入所というのは、

二条通高倉西入の隣町にあたり、近距離で引越をしたとみられます。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

2代 春正 景正

・名古屋市博物館(住吉蒔絵硯箱・桐鳳凰蒔絵卓)

・MOA美術館(都春蒔絵硯箱)

春正 次郎兵衛・安兵衛

(しゅんしょう じろべえ・やすべえ) 春正 次郎兵衛・安兵衛

(しゅんしょう じろべえ・やすべえ)

流派: 春正派 流派: 春正派

家系: 家系:

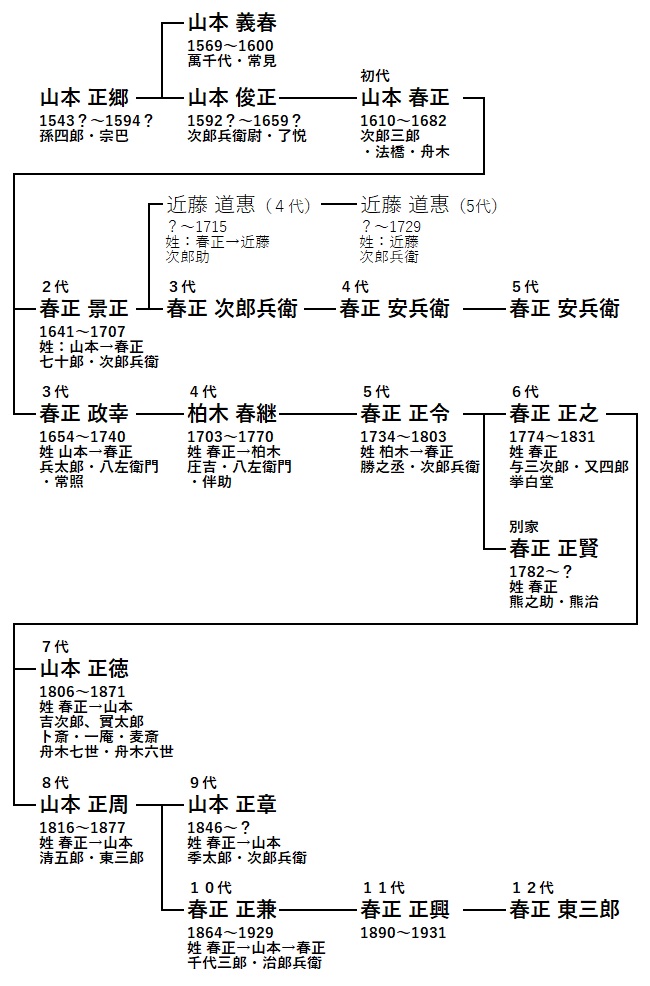

上記の系譜は、名古屋に移住した春正正令(5代)の子孫に伝えられた系譜です。

ところが別の系譜の存在を示す資料が断片的にいくつか確認できます。

加賀前田家が加賀蒔絵の発祥を検証するために諸文献を調査させた前田侯爵家所蔵の

「金澤蒔繪師描金事歴」(金沢市立図書館蔵本はその模本)

にその痕跡が残されています。

それによれば、山本春正は3代までが次郎兵衛、4代安兵衛、5代安兵衛となっています。

その信憑性は、延享2年(1745)刊行の『京羽二重大全』に「川西和泉町 春正次郎兵衛」と

「油小路押小路下ル町 春正安兵衛」と2家の存在が記されていることからも裏付けられます。

川西和泉町の春正次郎兵衛とは5代春正正令のことであり、

それとは別に同時期に油小路押小路下ル町に住む春正安兵衛が確かに存在していたのです。

もうひとつの春正の系譜は

初代春正―2代春正景正―3代春正ー4代春正ー5代春正

次郎兵衛 次郎兵衛 安兵衛 安兵衛

となります。これまで知られていた名古屋の春正家に伝わっていた系図は

初代春正―2代春正景正―3代春正政幸ー4代柏木春継ー5代春正正令

次郎兵衛 八左衛門 八左衛門 次郎兵衛

です。注目すべきは3代春正政幸が2代春正景正の実弟であり、通称も次郎兵衛ではなく八左衛門だということです。

つまり2代・春正景正に子や孫が存在したとするとそちらが正系で、むしろこれまで知られていた名古屋の春正家に続く系譜は八左衛門政幸から別家した傍系ということになります。

実際、景正には何人かの子がありました。男子の1人・次郎助は、京都の茶器塗師・近藤道惠の3代目の養子となって4代道惠となり、その子・次郎兵衛が5代道惠となりました。

景正の晩年に子が生まれたり、あるいは孫が新たに開業するなどいくつかの可能性が考えられますが、正統があいまいなまま2家が存在することになったと考えられます。

どうやら2つの春正家は、互いに正系を主張していた様子が窺がえます。

名古屋の春正家は正徳の代に系譜を整理し、2代景正の存在そのものを抹消して代を1代繰り上げ、

自家が正統に見える系譜としました。

明治13年(1880)に名古屋の山本千代三郎が愛知県勧業課に提出した由緒書では景正が存在せず、初代春正の後は政幸が継いだことになっています。

当然もうひとつの春正家の存在は名古屋の春正家にも長く記憶され、

高木如水は明治45年刊行の『古今漆工通覧』の中で10代春正正兼の談として、

春正安兵衛は別家であると伝えています。名古屋移住の理由は、案外このあたりにあるのかもしれません。

一方、油小路押小路下ル町に住んでいた春正家もその正系を主張するためか、

明和・天明期の当主が、初代春正の父・俊正や2代景正が使った由緒ある通称の次郎兵衛を称しています

(5代の安兵衛が次郎兵衛と改称したか、6代が存在して次郎兵衛を称したか詳細は分かりません)。

明和5年(1768)版『京羽二重大全』では、

「春正次郎兵衛 二条通高倉西入」と「春正次郎兵衛 油小路押小路下ル町」とあって、

ここに京都市中に春正次郎兵衛を称する同姓同名の2人が存在するという奇妙な事態に至ったとみられるのです。

しかし天明4年(1784)に改訂された『京羽二重大全』でもこの部分は踏襲されているので、これは確かなことでしょう。

普通であれば、立場が下の者が遠慮して改名するのが当時の習わしですが、

どちらも譲らず公然と春正次郎兵衛を称し続け、それは世間にもよく知られていたということになります。

「春正(正光)」銘や「春正(光貞)」銘、「春正(正保)」銘など、

これまで知られていた春正系図では確認できない諱の在銘作品が実際に現存しており、

これらが油小路押小路下ル町に住んでいた春正家の作品とみられます。

しかしその後の京都の文献には春正家は全く登場しません。

春正正令が名古屋へ移住して京都から消え去るとともに、

京都に残った油小路押小路下ル町の春正家も何らかの事情で衰退していったと考えられます。

山本春正系図: 山本春正系図:

6代以降の名古屋の蒔絵師 山本春正を見る⇒

→作品を見る

↑先頭に戻る

2018年3月11日UP

2025年11月24日更新 |

|