塩見 政誠 (しおみ まさなり) 1647?〜1723? 塩見 政誠 (しおみ まさなり) 1647?〜1723?

略歴: 略歴:

江戸中期に京都で活躍した印籠蒔絵師です。生没年も不確実ですが、上記の生年は1年の誤差の可能性があり、

没年は数年の誤差を含んでいます。宝永から享保頃に活躍したことは確かです。

通称が小兵衛で、諱が政誠です。天明元年(1781)刊行の『装剣奇賞』「印籠工名譜」に挙げられ、

京師の人で研出蒔絵を得意とし、その師は姓氏不詳の春政だとしますが、山本春正のことなのか詳細は分かりません。

榊原芳野撰「 譜」によれば塩見政誠の父は山本春正の子・春正 景正だとしますが、年代的にありえず、作風からの推定だけでしょう。

文献の典拠については「塩見政誠について」(『漆工史』32号 2009年 漆工史学会)にまとめてあります。 譜」によれば塩見政誠の父は山本春正の子・春正 景正だとしますが、年代的にありえず、作風からの推定だけでしょう。

文献の典拠については「塩見政誠について」(『漆工史』32号 2009年 漆工史学会)にまとめてあります。

古来、伝説的な研出蒔絵の名手であり、研出蒔絵のことを「塩見蒔絵」というほど有名でしたが偽物も多く、

これまではその作品もよくわかっていませんでした。

しかし近年ようやくその作品が明らかになってきました。伝来が確かな基準作例として次の3点が挙げられます。

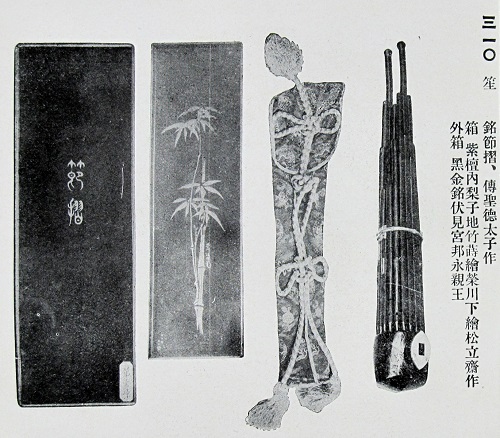

1.笙「節摺」(武蔵野音楽大学楽器博物館蔵)は、

天王寺方の楽家、林家に伝来し、後に仙台藩主伊達重村(1749〜1796)に譲られたもので、

頭は題字の書が、伏見宮邦永親王(1676〜1726)で、竹蒔絵が塩見政誠の作です。

来歴が明らかで、両者の活躍年代から基準作第一等です。

1.笙「節摺」(武蔵野音楽大学楽器博物館蔵)は、

天王寺方の楽家、林家に伝来し、後に仙台藩主伊達重村(1749〜1796)に譲られたもので、

頭は題字の書が、伏見宮邦永親王(1676〜1726)で、竹蒔絵が塩見政誠の作です。

来歴が明らかで、両者の活躍年代から基準作第一等です。

2.「蜻蛉蟷螂蒔絵印籠」(國學院大學博物館)は

有栖川宮家に伝来したいくつかの印籠の中でも「代々傳来可令永家蔵受」として別格の扱いを受けていたものです。

3.「蜻蛉蟷螂蒔絵印籠」(東京国立博物館蔵)は、

2とよく似たもので、文政年間に光格天皇から法隆寺に奉納されたとされる法隆寺献納宝物です。

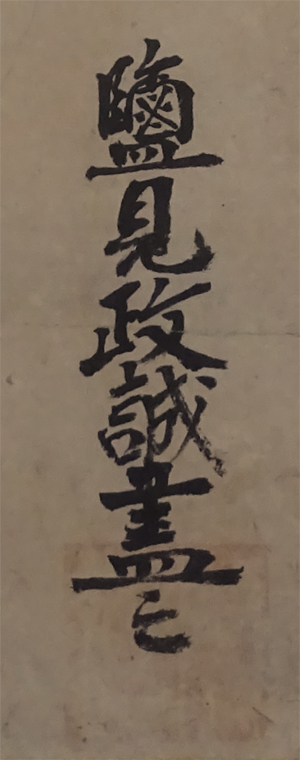

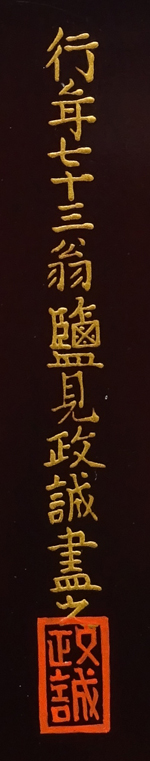

私はこれら3点の基準作品に特徴的な行書体の銘字がみられることから、これを糸口に銘の検討と作品についての考察をして

「塩見政誠について(補遺)」(『漆工史』33号 2010年 漆工史学会)としてまとめました。

そして伝来は不明ながら、「比良山蒔絵硯箱」(東京国立博物館蔵)

は明治期からよく知られた名品で、代表作として2010年に国の重要文化財に指定されました。

明治のはじめに博物館が購入したもので、作品の出来やその外箱の仕立てなどから、

皇室周辺の名家の伝来品であったことは間違いありません。

しかし「比良山蒔絵硯箱」のような道具類はむしろ稀な例で、作品はほとんどが印籠です。

印籠の作銘は紐通部に入れられることが多く、

縦長の長方形の枠の中に篆書体で「鹽見政誠」と朱漆で4字が入れられます。

ただ稀に、蓋裏に行書体の行年銘を添えたものや、

「政誠」の2字を長方形や瓢形に朱漆で入れたものも見られます。

逸話: 逸話:

「資性極めて磊落」、「技術の外何事をも顧みず清貧洗ふが如きも更に意に介せず」といった性格、

製作姿勢が伝えられています。また国学に通じて和歌をよくしたとされます。

また画もよくしました。禁裏蒔絵常職であった小畑七郎兵衛の家には「壽老の墨繪」があったとされますが、現所在は知れません。

没後のことですが、寛延3年(1750)刊行の『和漢名画苑』に「牛図」や

「稲束雀図」

が掲載されています。

そして文化9年(1812)刊行の『紀伊名所圖會』には、紀伊国の和歌浦天満宮に

「牛図」の絵馬があったとしますが、現存していません。

現存を確認できるのは、右の正徳5年紀(1715)の「大黒図」くらいしか確認されていません。

門人: 門人:

一門、後代についてはよくわかっていませんが、塩見政綱、塩見政景、

塩見政陰等の銘の印籠が数点現存し、

これらの人物は実在した可能性が高いと考えられます。

また子孫は江戸の四谷に移住したとも伝えられ、

同じ塩見小兵衛を称した蒔絵師が、江戸千家・川上不白の好み物を多く残しているほか、

さらにその子孫と考えられる幕末の塩見一鳳斎銘の作品も現存しています。

江戸の蒔絵師 塩見小兵衛 を見る⇒

そしてそれとは別に、幕末の京都に、蒔絵師、塗師、仏師を兼業する塩見甚之介という蒔絵師が

彦根藩の御用を勤めて楽器を納めており、これも塩見政誠の子孫と考えられます。

住居: 住居:

京都の新町一条あたりに住んだと伝えられます。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(◎比良山蒔絵硯箱、

蜻蛉蟷螂蒔絵印籠、

猿蒔絵印籠、

樋口蒔絵螺鈿印籠)

・武蔵野音楽大学楽器博物館(笙「節摺」)

・江戸東京博物館(波千鳥蒔絵印籠)

・東京富士美術館(馬蒔絵印籠、

鼠蒔絵印籠)

・國學院大學博物館(蜻蛉蟷螂蒔絵印籠)

↑先頭に戻る 作品を見る⇒

2017年 8月11日UP

2025年4月23日更新 |

|