山本 春正

(やまもと しゅんしょう) 山本 春正

(やまもと しゅんしょう)

流派: 春正派 流派: 春正派

家系: 家系:

山本春正の先祖については、系図上矛盾や不明な点も多くありますが、

新羅三郎源義光の孫・山本義定の後裔とされ、近江国山本の郷士でした。

初代山本春正の父・山本俊正は、大徳寺に預けられたのち還俗して京都で道味という蒔絵師に師事し、

世に知られる蒔絵の名工となって伊達政宗や本多忠義、金森重頼、水戸の徳川頼房などの庇護を受けました。

山本俊正が築いた成功のもとに成長した初代の山本春正は、蒔絵と共に和歌をよくして歌学者としても名声を得ました。

以後、京都で代々の蒔絵師となり、2代景正の時に春正を姓としています。研出蒔絵を得意としたされ、後世その作品は「春正蒔絵」と呼ばれました。

4代春継の時に柏木姓とし、5代正令の時に春正姓にしましたが、天明の京都大火に遭って名古屋に移住しました。

明治に戸籍編製の前から山本姓に戻していましたが、

明治14年(1881)に愛知県から内務省に伺いを立てて再び春正姓に戻しました。

4代以前の京都の蒔絵師 山本春正を見る⇒

各代履歴: 各代履歴:

・5代 春正 正令 1734〜1803

享保19年(1734)12月29日に4代春継の次男に生まれました。幼名が勝之丞で、後に次郎兵衛を称しました。

姓を再び春正としました。

享保19年(1734)12月29日に4代春継の次男に生まれました。幼名が勝之丞で、後に次郎兵衛を称しました。

姓を再び春正としました。

天明8年(1788)の京都大火で類焼し、翌寛政元年正月に尾張名古屋へ移住しました。

享和3年(1803)5月に70歳で没し、名古屋門前町の極楽寺に葬られました。

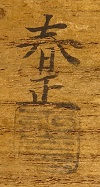

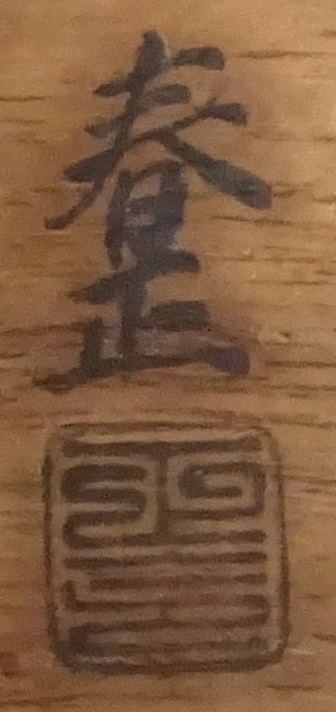

基準作品といえる「春正正令画」在銘共箱の「光琳松蒔絵盃」が現存しており、箱の黒印は「正令」です。

この印章は名古屋に移った春正家が代々使用しました。同じ印章を蒔絵で表し、「春正(正令)」の蒔絵銘とした作品も数点みられます。

春正正令の作品を見る⇒

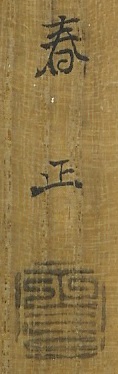

・6代 春正 正之 1774〜1831

安永3年(1774)8月20日、春正5代正令の子として生まれました。

幼名が与三次郎で、後に通称を又四郎としました。

尾張藩主に拝謁し、尾張藩の御小納戸・御具足方御用も勤めました。

安永3年(1774)8月20日、春正5代正令の子として生まれました。

幼名が与三次郎で、後に通称を又四郎としました。

尾張藩主に拝謁し、尾張藩の御小納戸・御具足方御用も勤めました。

文政8年(1825)に剃髪し、敬通と号しています。

天保2年(1831)2月17日に58歳で没し、極楽寺に葬られました。

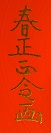

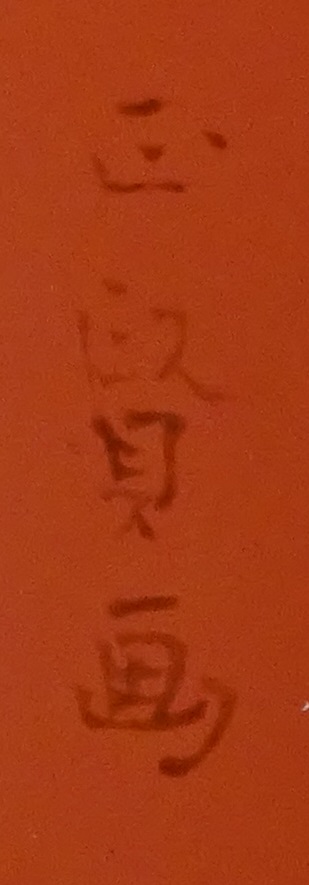

文政3年(1820)製作の「日出松竹梅蒔絵大盃」に「挙白堂春正描」と銘書きしており、

初代春正の著書『挙白集』にちなんで、挙白堂と称していたことが分かっています。

他にも「挙白堂/春正(正令)」と箱書した「菊桐紋蒔絵棗」も現存しています。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(唐花唐草蒔絵盃台)

・名古屋市博物館(武蔵野蒔絵吸物椀)

・野村美術館(武蔵野蒔絵吸物椀)

春正正之の作品を見る⇒

・春正 正賢 別家 1782〜?

春正5代正令の次男として天明2年(1782)に生まれました。

幼名が熊之助、長じて熊治と称しました。

文化11年(1814)に伊勢山田に移住し、天保2年(1831)、尾張国井田村長福寺で剃髪しました。

正賢は「初代春正肖像」・「春正正令肖像」(共に名古屋市博物館蔵)の筆者として知られています。

「初代春正肖像」は、正賢が伊勢国津で伊藤仁斎の賛がある肖像画(石水博物館蔵)を発見して模写したものです。

「春正正令肖像」は、正賢が実父・正令のありし日の姿を描き、姉の春が賛をしています。

画もよくしたことが分かりますが、蒔絵師としての実態はこれまで全く分かっていませんでした。

正賢は「初代春正肖像」・「春正正令肖像」(共に名古屋市博物館蔵)の筆者として知られています。

「初代春正肖像」は、正賢が伊勢国津で伊藤仁斎の賛がある肖像画(石水博物館蔵)を発見して模写したものです。

「春正正令肖像」は、正賢が実父・正令のありし日の姿を描き、姉の春が賛をしています。

画もよくしたことが分かりますが、蒔絵師としての実態はこれまで全く分かっていませんでした。

しかし在銘の「渡舟蒔絵盃」を発見し、

さらには美濃国御望の豪農・郷家伝来品に「波千鳥蒔絵盃」も確認しました。

箱書には「春正」の墨書に「正令」印を捺し、正之の筆跡とも似ていることから、

正令、正之と共に実作にあたり、

伊勢山田に移住後は名古屋春正家から別家して実作していたと考えています。

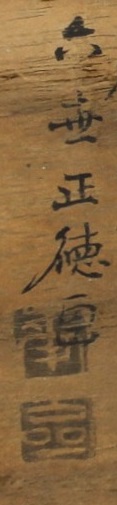

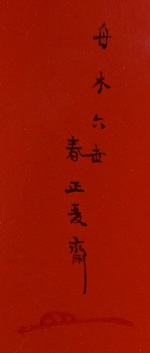

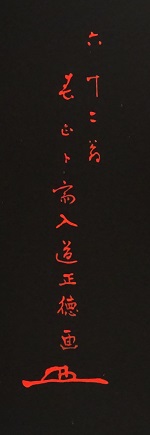

・7代 山本(春正) 正徳 1806〜1871

文化3年(1806)、春正6代正之の長男に生まれました。幼名吉次郎で、通称を實太郎としています。

安政5年(1858)53歳で剃髪し、禅芳正通大和尚からト斎の号を授けられました。

老年におよんで弟の正周に家督を譲り、一庵麦斎とも号しています(「一庵」でなく「静一庵」とした資料もあります)。

晩年に山本姓に戻し、明治4年(1871)に66歳で没しました。

文化3年(1806)、春正6代正之の長男に生まれました。幼名吉次郎で、通称を實太郎としています。

安政5年(1858)53歳で剃髪し、禅芳正通大和尚からト斎の号を授けられました。

老年におよんで弟の正周に家督を譲り、一庵麦斎とも号しています(「一庵」でなく「静一庵」とした資料もあります)。

晩年に山本姓に戻し、明治4年(1871)に66歳で没しました。

作品の多くは食膳類です。また蒔絵だけでなく、漆絵も好んで用いました。ほとんどの作品は箱書のみで、独特な癖のある筆跡です。

印は5代正令以来の「正令」印を使っていますが、摩滅によるものか四隅の印付きが悪くなっています。

ほとんどの作品には作銘がありませんが、晩年の作品に諱の「正徳」や別号の「ト斎」や「麦斎」を添えて記したものが稀にあります。

春正家の末裔であることを強く意識して「舟木七世」と銘書きしていましたが、

系譜を整理して春正家正統であることを主張するために2代景正を抹消して代を1代繰り上げ、

晩年は「舟木六世」と銘書きしています。江戸後期になると、このように都合にあわせて代を足したり引いたりということは、様々な家で行われていました。

家紋を「丸に木瓜紋」から「三つ木瓜紋」に改めたのも系譜整理の一環によるものでしょう。

春正家の末裔であることを強く意識して「舟木七世」と銘書きしていましたが、

系譜を整理して春正家正統であることを主張するために2代景正を抹消して代を1代繰り上げ、

晩年は「舟木六世」と銘書きしています。江戸後期になると、このように都合にあわせて代を足したり引いたりということは、様々な家で行われていました。

家紋を「丸に木瓜紋」から「三つ木瓜紋」に改めたのも系譜整理の一環によるものでしょう。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・徳川美術館(溜塗鉋目折敷・爪紅二枚足折敷・利休形会席具)

・名古屋市博物館(雲鶴蒔絵吸物椀)

春正正徳の作品を見る⇒

・8代 山本(春正) 正周 1816〜1877

文化13年10月17日、6代正之の次男に生まれました。

幼名清五郎で、後に通称を東三郎と改めました。安政5年(1858)に兄・正徳から家督を相続しました。

明治10年(1877)3月6日に没し、仁道保壽居士と諡され、名古屋門前町極楽寺に葬られました。

作品を所蔵する国内の美術館・博物館: 作品を所蔵する国内の美術館・博物館:

・東京国立博物館(芦雁蒔絵硯蓋)

・9代 山本(春正) 正章 1846〜?

弘化3年(1846)4月26日に正周の長男に生まれました。

幼名季太郎で、後に通称を次郎兵衛と改めています。明治11年(1878)6月16日に隠居して家督を弟の正兼に譲っています。

没年未詳です。

・10代 春正(山本) 正兼 1864〜1929

元治元年(1864)5月5日、正周の次男に生まれました。

幼名千代三郎で、明治11年(1878)6月16日に兄・正章から家督を相続し、後に治郎兵衛を称しています。

明治13年(1880)に「山本千代三郎」の名義で愛知県勧業課に由緒書を提出し、

翌年、愛知県を通じて内務省に春正姓への改姓伺いを立て、

春正姓に戻しました。

第二回内国勧業博覧会では有功二等賞牌を受けています。多くの門人を育成して春正別家十家といわれた一門の総帥となりました。

宝町1丁目82番屋敷に住んでいましたが、西区西萬町に転居し、明治40年(1907)には東区久屋町に転居しています。

昭和4年(1929)4月21日に89歳で病没しました。

住居: 住居:

5代正令の時には二条通高倉西入あるいは二条通東洞院東入に住んでいました。

京都の大火により、寛政元年正月に尾張国名古屋に移住しました。

名古屋では宝町に住んだと云われており、

明治13年(1880)の住所・名古屋区宝町1丁目82番屋敷がそれにあたるようです。現在の中区錦3丁目です。

箱書に「城南春正」としたものもありますが、まさに城南となります。

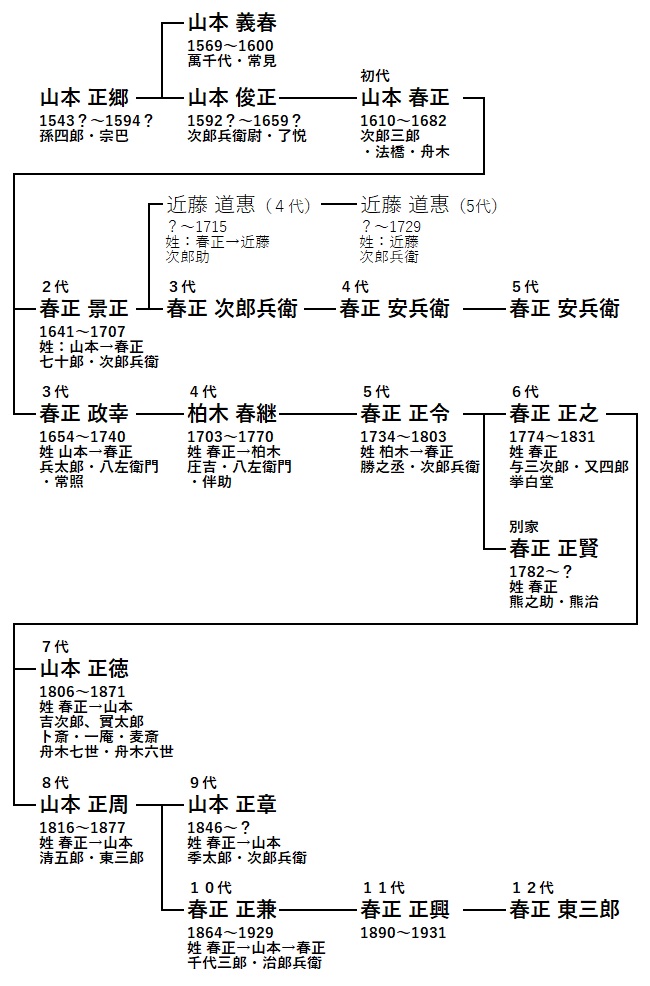

山本春正系図: 山本春正系図:

4代以前の京都の蒔絵師 山本春正を見る⇒

↑先頭に戻る

|